- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Nonostante l’illegittimità della legge Fini-Giovanardi, l’ampia adesione parlamentare a una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis, gli impegni presi dal ministro Orlando alla plenaria speciale dell’Assemblea generale sulle droghe delle Nazioni Unite, in questi quattro anni di legislatura, la politica sulle droghe non è affatto cambiata.

Sempre punitivo rimane l’impianto della normativa vigente e la criminalizzazione dei consumatori, dettata dalla legge Iervolino-Vassalli: incrementa la popolazione carceraria che, nel 2016, è costituita per il 40 per cento da detenuti per fatti di droga, soprattutto dai piccoli consumatori e non certamente dai consorzi criminali.

I quali invece, grazie a una migliore organizzazione e a maggiori risorse, non solo restano fuori dallo spettro della repressione penale ma ne traggono anche vantaggio, in un mercato ripulito dai competitor meno esperti. E ciò soprattutto nel mercato dei cannabinoidi, principale oggetto della gran parte delle operazioni delle forze di polizia.

Per vedere ridotto il numero dei consumi e dei reati, considerate le esperienze non proibizioniste di svariati paesi, in testa la California, bisognerebbe optare per scelte di depenalizzazione e legalizzazione delle droghe leggere. Anche a seguito del prevalere della valenza penale del nostro ordinamento, il mancato intervento organico su basi scientifiche (e non solo ideologiche) sul tema e la previsione di pene minime spropositate per lo spaccio di droghe pesanti.

Il tutto rimanda a un’immagine distorta dove solo chi può permettersi, economicamente, una difesa adeguata, ha forse qualche possibilità di non subire pesanti condanne per comportamenti che non ledono in alcun modo il diritto altrui.

Secondo quanto scritto nell’Ottavo Libro Bianco sulle droghe “Dalla semina americana al deserto italiano”, per rilevare il grado di problematicità correlato al consumo recente di cannabis, oltre a sradicare gli stereotipi sulla dannosità tout court di tutte le droghe e a ridimensionare immaginari collettivi ideologici sull’allarme droga e abusi, bisogna considerare che solo il 23 per cento degli studenti che hanno assunto la sostanza durante l’anno rientrano nel profilo problematico.

Che invece non appartiene a coloro che partecipano ad attività sportive, che affermano di essere molto soddisfatti del loro stato di salute, di sentirsi accettati dai propri genitori e che hanno un profitto scolastico medio.

Che invece non appartiene a coloro che partecipano ad attività sportive, che affermano di essere molto soddisfatti del loro stato di salute, di sentirsi accettati dai propri genitori e che hanno un profitto scolastico medio.

Partendo dal presupposto che non occorre patologizzare o criminalizzare tutto, la conoscenza delle condizioni che l’uso di sostanze diventi dannoso o possa produrre patologia è il primo passo per scardinare, anche nel trattamento terapeutico, pubblico e privato, una visione prioritariamente di controllo e puntare a un’idea di prevenzione, contenimento del danno, e infine cura.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Ci sono le anzianità migratorie, risalenti agli anni ottanta e novanta fino al duemila, e poi ci sono i cinesi. Duecentottanta mila su cinque milioni di stranieri residenti in Italia, nel 2017 si confermano il quarto gruppo – dopo i tre collettivi di storica immigrazione quali, appunto, marocchini, albanesi e rumeni, presente nel territorio nazionale. Aumentano, del 4 per cento nell’ultimo anno, con un equilibrio di genere più proporzionato rispetto ad altri gruppi, sono lavoratori autonomi, soprattutto nel commercio e nella ristorazione, e meno degli altri hanno lavori irregolari.

Rivendicano meno l’acquisizione della cittadinanza per uno spiccato senso identitario, frequentando più i connazionali e meno gli italiani. Grandi lavoratori, con sessant’otto ore medie settimanali e uno stipendio pari a mille e seicento euro mensili circa, annoverano pochi disoccupati, sebbene la crescita quantitativa del fenomeno dell’autoimpiego, una maggiore concorrenza interna, un’asta costante al continuo ribasso dei prezzi, il carattere sempre meno esotico dei ristoranti etnici colpiti dalle recenti campagne sulla sicurezza alimentare (che hanno spinto i gestori cinesi a trasformarli, quanto meno nel nome, in giapponesi) e dalla propaganda serrata sul made in Italy che ha colpito il loro comparto manifatturiero.

Anzi, nonostante la crisi finanziaria, il loro raggio d’azione si amplia sempre di più: prova ne siano l’interessamento per la prima società di grande distribuzione organizzata italiana (Esselunga) e le acquisizioni di entrambe le squadre calcistiche milanesi. Senza contare l’investimento immobiliare, con un cinese su tre proprietario di case.

Quanto meno bizzarro risulta l’approccio scolastico degli alunni cinesi: nonostante la maggiore incidenza di nati in Italia rispetto ad altri gruppi stranieri, soprattutto nelle scuole superiori, si calcola una quota minore, del 21 per cento, di inserimenti scolastici regolari relativamente all’età e alle altre nazionalità, con un tasso del 49 per cento. Tradotto: quattro cinesi su cinque sono in ritardo e uno su tre nell’ordine di un rallentamento pluriennale contro, in media, uno studente straniero su otto. Ma, nonostante il percorso di studi accidentato, secondo quanto riporta la scheda informativa redatta dall’Ismu dal titolo “L’immigrazione cinese in Italia, in Lombardia e a Milano: presenze, alunni, caratteristiche di integrazione, imprenditoria, aspetti interessanti”, la distribuzione dei voti “evidenzia la spiccata propensione per la matematica degli alunni cinesi, con risultati migliori anche rispetto agli alunni italiani nelle secondarie di secondo grado, mentre presentano maggiori difficoltà in italiano”. Più realisti dei loro coetanei, sono il gruppo nazionale con il minor divario tra i voti effettivamente conseguiti e l’autovalutazione del proprio rendimento.

Ma, nonostante il percorso di studi accidentato, secondo quanto riporta la scheda informativa redatta dall’Ismu dal titolo “L’immigrazione cinese in Italia, in Lombardia e a Milano: presenze, alunni, caratteristiche di integrazione, imprenditoria, aspetti interessanti”, la distribuzione dei voti “evidenzia la spiccata propensione per la matematica degli alunni cinesi, con risultati migliori anche rispetto agli alunni italiani nelle secondarie di secondo grado, mentre presentano maggiori difficoltà in italiano”. Più realisti dei loro coetanei, sono il gruppo nazionale con il minor divario tra i voti effettivamente conseguiti e l’autovalutazione del proprio rendimento.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

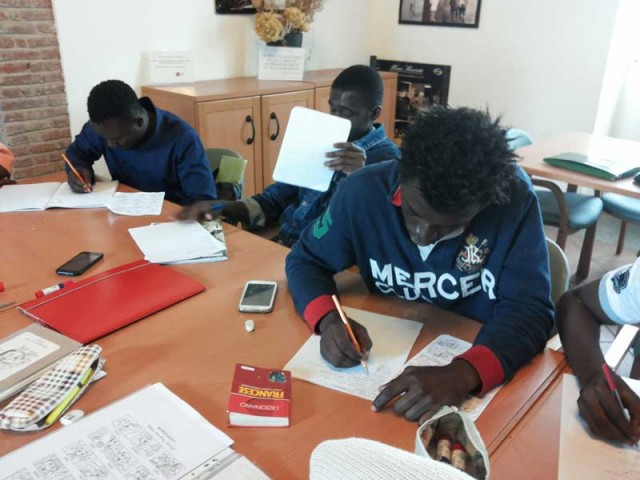

Spinti dalla sete di cambiamento, dal desiderio di sentirsi vivi e dalla ricerca di un’identità certa, a migrare sono soprattutto i giovani. Rappresentano la cifra costitutiva delle migrazioni contemporanee e, non solo per antonomasia, il futuro di un’Italia che, altrimenti, sarebbe destinata a un lento declino demografico. Linfa vitale per un paese che, sul quel versante, ha serie fragilità, i giovani migranti, all’arrivo, inconsapevolmente, acquisiscono la responsabilità smisurata di traghettare la società italiana verso una nuova dimensione, arricchita da un universo semantico ampio e complesso.

Migrano con maggiori conoscenze e capacità ma si formano nelle scuole italiane: si diplomano negli istituti del Belpaese e più di tredicimila di loro, negli ultimi anni, si sono iscritti all’università, scegliendo facoltà socio-linguistiche o politico-sociali, economia o ingegneria.

A costo di incorrere nell’overeducation (eccesso di laureati non assorbiti dal mondo del lavoro) che, fra gli immigrati, è fenomeno molto diffuso, raggiungendo un tasso percentuale del 65,9 per cento (versus il 19,9 per cento degli italiani) e in una penalizzazione qualitativa essendo impiegati in attività non qualificate. Oppure, in una sovrarappresentazione tra i NEET, con il 35 per cento dei residenti stranieri di età compresa fra i quindici e i trentaquattro anni, con un background migratorio.

Ma, nonostante tutto, stando a quanto riporta il “XXVI Rapporto Immigrazione 2016”, redatto da Caritas e Migrantes, i giovani stranieri fino ai ventinove anni, sono alle prese, più che altro, con disagi legati alle emergenze, alle richieste d’asilo, alle situazioni di irregolarità giuridica, ai vari tipi di problemi amministrativi e burocratici, al riconoscimento dei titoli. E può succedere che il sentimento di insicurezza percepito nella società attuale dai giovani immigrati, li porti a forme di devianza.

Spesso, risultato di rigurgiti di protesta e ribellione al senso di sradicamento dalla cultura di origine o a quello di imposizione di modelli culturali difformi dai propri con conseguente sensazione di smarrimento del senso di appartenenza e identità. O causate da reazione rivendicative al processo di emarginazione rispetto all’impossibilità di omologarsi a modelli consumistici assurti dai coetanei autoctoni. Acquisire visibilità (anche negativa) e ottenere un riconoscimento sociale, di fronte all’indifferenza del mondo, può tradursi in disturbi psichici e sfociare in aggressività e violenza. O in dipendenze di sorta da alcol o da droghe che, oltre a essere riconducibili a uno stato di malessere generale, possono essere interpretabili sia come reazione a un vissuto abbandonico sia come tentativo di adeguamento alla nuova realtà così da diminuire la distanza con la società che li ospita al fine di un progressivo inserimento. Nelle mani, invece, di chi li accoglie, raccogliendo la naturale nostalgia umana che i migranti, lontani da casa, avvertono profondamente.

Acquisire visibilità (anche negativa) e ottenere un riconoscimento sociale, di fronte all’indifferenza del mondo, può tradursi in disturbi psichici e sfociare in aggressività e violenza. O in dipendenze di sorta da alcol o da droghe che, oltre a essere riconducibili a uno stato di malessere generale, possono essere interpretabili sia come reazione a un vissuto abbandonico sia come tentativo di adeguamento alla nuova realtà così da diminuire la distanza con la società che li ospita al fine di un progressivo inserimento. Nelle mani, invece, di chi li accoglie, raccogliendo la naturale nostalgia umana che i migranti, lontani da casa, avvertono profondamente.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Saranno pure ricchi ma, sul fronte del progresso sociale per i bambini, la maggior parte dei paesi abbienti arreca alcune arretratezze. A nulla vale l’elevato reddito nazionale che, tout court, non garantisce buoni precedenti nella promozione del benessere infantile: riduzione delle disuguaglianze, buona salute e istruzione di qualità, infatti, non dipendono esclusivamente dal livello di ricchezza.

Tradotto: non basta aver ridotto la povertà e le privazioni per aver raggiunto obiettivo di progresso sociale, quali la sostenibilità ambientale, il consumo responsabile e la pace. Entrano in gioco influenze sovranazionali, come l’inquinamento, l’evoluzione dei flussi informativi, l’instabilità e le migrazioni, a mettere alla prova il benessere dei bambini. Cosicché, nei paesi ricchi, un bambino su cinque vive comunque in povertà, uno su otto è vittima di insicurezza alimentare – con un’incidenza in aumento dell’obesità – dipendente, anche, dalla prematura fine dell’allattamento.

E saranno pure diminuiti i tassi di mortalità neonatale, di ubriachezza e di gravidanze precoci ma, stando a quanto riporta il dossier “Costruire il futuro”, redatto dall’Unicef, sono aumentati i problemi di salute mentale fra gli adolescenti, tant’è che uno su quattro manifesta sintomi di malessere almeno una volta a settimana e in Italia più che in Germania.

Prova ne sia che, sempre nei paesi ad alto reddito, circa una donna su sedici ha subito abusi sessuali prima dei quindici anni e gli atteggiamenti che rafforzano la disuguaglianza di genere sono ancora profondamente radicati. E diversità di sorta permangono fra i bambini delle ricche nazioni cosicché, anche qui, lo svantaggio economico pregiudica le pari opportunità: i quindicenni delle famiglie più agiate conseguono risultati scolastici decisamente migliori rispetto a quelli dei loro coetanei appartenenti a contesti socio-economici più bassi. Svantaggiati o no, comunque, i minori che abitano in metà delle città degli stati a reddito elevato sono vittime di bassi standard di sicurezza alimentare per la qualità dell’aria urbana. E vittime, un bambino su dieci, di bullismo e altre forme di violenza, con un’incidenza particolarmente elevata nei paesi baltici. A dimostrazione del fatto che a determinare la riuscita di buoni risultati (anche nella lotta alla povertà) non è il reddito ma le politiche di governo. E gli aspetti ai quali danno priorità affinché non si lasci indietro nessun bambino. Perché gli obiettivi tendenti al loro benessere prescindano dall’accumulazione di ricchezza che non sia quella umana.

Svantaggiati o no, comunque, i minori che abitano in metà delle città degli stati a reddito elevato sono vittime di bassi standard di sicurezza alimentare per la qualità dell’aria urbana. E vittime, un bambino su dieci, di bullismo e altre forme di violenza, con un’incidenza particolarmente elevata nei paesi baltici. A dimostrazione del fatto che a determinare la riuscita di buoni risultati (anche nella lotta alla povertà) non è il reddito ma le politiche di governo. E gli aspetti ai quali danno priorità affinché non si lasci indietro nessun bambino. Perché gli obiettivi tendenti al loro benessere prescindano dall’accumulazione di ricchezza che non sia quella umana.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Ratificata dall’Italia nel lontano 1985, la Convenzione sull’Eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna è ancora applicata a macchia di leopardo. Tant’è che esiste tuttora un serio deficit culturale e una non piena realizzazione del principio di uguaglianza fra uomini e donne: dall’ambito giudiziario a quello professionale, dalla vita pubblica a quella privata, dalla scuola alla sanità.

Né esistono meccanismi legislativi e governativi di monitoraggio per verificare l’approccio di genere e il conseguente impatto: manca, ormai da qualche anno, il ministero per le Pari opportunità e, nonostante indubbi miglioramenti, riferibili alla presenza di donne nella compagine governativa, la loro visibilità nella vita pubblica non è ancora garantita.

Svuotando di potere (di vigilare sulle discriminazioni nei luoghi di lavoro), nel 2015, la figura delle Consigliere di parità e modificando le funzioni del Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori, il mercato del lavoro italiano, che già di suo non gode di buona salute, dal punto di vista del controllo è allo sbaraglio.

Il sistema dell’istruzione, costituito per l’82 per cento da docenti femminili, ne è un esempio: il piano straordinario di mobilità, previsto dalla legge nota come Buona Scuola, non solo ha peggiorato le condizioni di vita delle donne ma anche l’offerta formativa in termini di genere. Cosi, secondo quanto si legge nel Rapporto Lavori in corsa 2016-2017, stilato dalla Cedaw, oltre a permanere il radicamento del sessismo e degli stereotipi nei programmi scolastici, sono morti sul nascere i tentativi di inserire interventi e progetti pedagogici relativi all’omofobia e al bullismo di genere. Così, la rappresentazione monosessuata maschile occidentale del sapere quale unico motore della società e della cultura, si mantiene nella programmazione curriculare di tutte le discipline.

Carente e osteggiata dalla famiglie cattoliche, l’educazione sessuale e la conseguente promozione della tutela della salute della donna. Non solo nelle scuole, non c’è traccia di campagne informative sugli anticoncezionali e il loro costo, non coperto dal Sistema Sanitario Nazionale, è aumentato e, piuttosto, sono state adottate politiche conservatrici che mirano a promuovere la fertilità in quanto valore in sé e non parte della salute riproduttiva delle donne e che veicolano valori tradizionali della protezione della vita tramite l’embrione a discapito dell’autodeterminazione della donna nella sfera sessuale. Impera l’obiezione di coscienza in barba alla legge e l’applicazione del protocollo della RU486 è ancora gravemente insufficiente.

Una violazione della libertà che fa il paio con la violenza maschile la quale, però, continua a essere minimizzata e giustificata: nelle aule giudiziarie, infatti, ancora troppo spesso, vengono invocati la gelosia, il raptus, la capacità di intendere e di volere dell’autore e si procede con rito abbreviato senza tenere conto della logica e dell’estrema lucidità delinquenziale con cui agisce il potenziale recidivo che ne rimane. Giustizia, forze di polizia e servizi sociali, troppo spesso scambiano situazioni di violenza con quelle di conflittualità di coppia, con gravi danni per le donne costrette a procedimenti di mediazione familiare e, in caso di minori, ad affidi condivisi, anche quando non desiderati. Sono costrette a ricorrere ad un abuso della sindrome di alienazione genitoriale, troppo frequentemente addotta dagli assistenti sociali e nelle aule dei tribunali dai periti a discapito dei diritti del minore vittima della violenza assistita e della donna.

Giustizia, forze di polizia e servizi sociali, troppo spesso scambiano situazioni di violenza con quelle di conflittualità di coppia, con gravi danni per le donne costrette a procedimenti di mediazione familiare e, in caso di minori, ad affidi condivisi, anche quando non desiderati. Sono costrette a ricorrere ad un abuso della sindrome di alienazione genitoriale, troppo frequentemente addotta dagli assistenti sociali e nelle aule dei tribunali dai periti a discapito dei diritti del minore vittima della violenza assistita e della donna.

In sede civile, poi, causa decisioni giudiziarie affette da pregiudizi sessisti, le donne dono destinatarie di provvedimenti di ammonimento o sanzionatori, con risarcimento del danno a favore del padre in quanto ritenute responsabili dell’assenza o della cattiva qualità del rapporto padre-figli. Madri ostative o alienanti versus padri impuniti anche se inadempienti in termini di mantenimento e cura dei figli. Non è un paese per donne.