- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

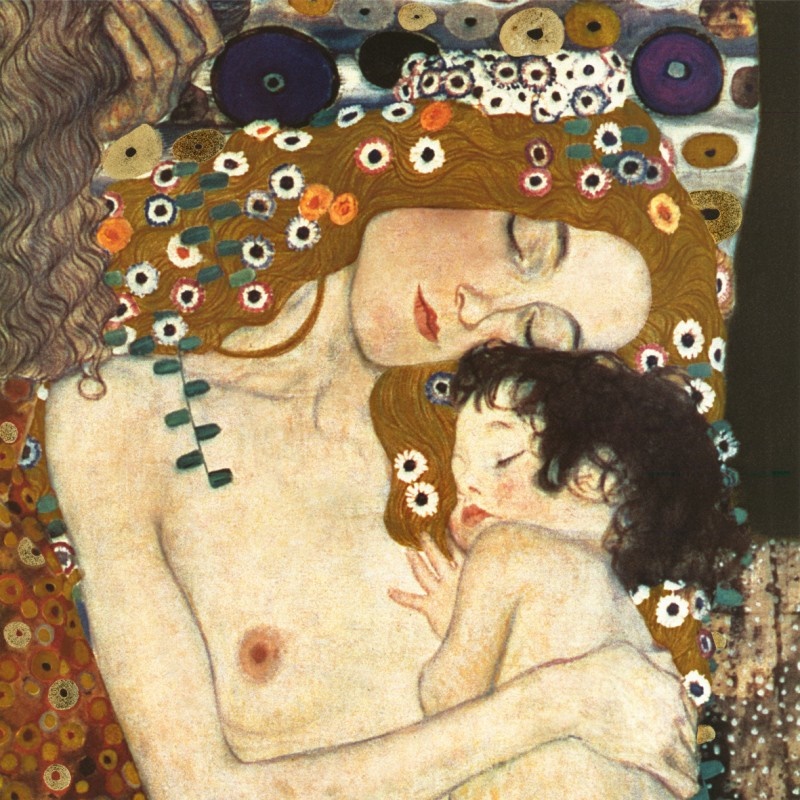

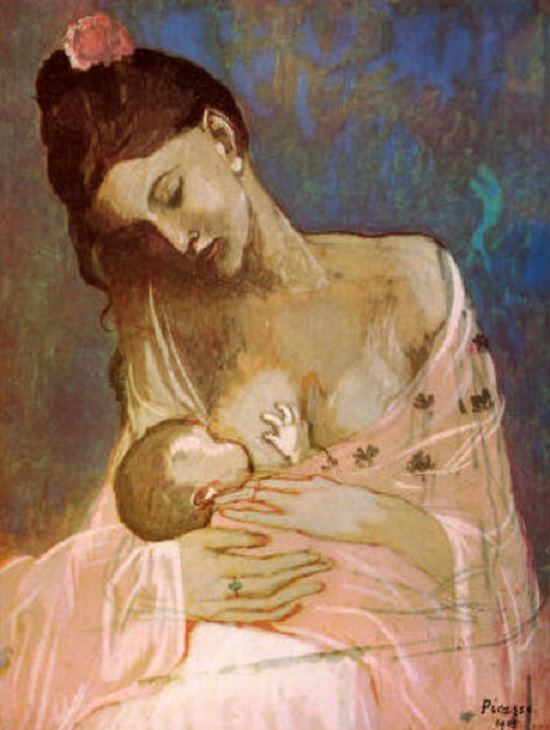

Una forza sociale ed economica poderosa ma dalle potenzialità ancora non del tutto espresse. Determinanti per la crescita e lo sviluppo dell’Italia, le mamme di oggi, vivono, però, in un contesto penalizzante. Risorse dinamiche e predisposte al cambiamento - che deve essere culturale prima ancora che concreto - sono il bersaglio principale dei problemi strutturali del Belpaese.

Oltre alle macro questioni quali il debito pubblico, la corruzione, l’inadeguatezza infrastrutturale e l’inefficienza della Pubblica Amministrazione, a pesare sulla maternità è il modello culturale, patriarcale, secondo il quale i figli sono di proprietà esclusiva delle madri, sbilanciando in modo iniquo il loro ruolo a favore di un’importante assunzione di responsabilità familiare. Che, inevitabilmente, comprime i loro spazi per una realizzazione professionale e personale.

La minore occupazione genera una condizione di povertà insostenibile nelle famiglie con figli in cui il lavoro di entrambi i genitori è imprescindibile per una vita dignitosa. E l’impatto di questo circolo vizioso sulle scelte (opportunità) lavorative fuori dalle mura domestiche, oltre a essere alla base di spiacevoli stereotipi discriminatori, fa passare in cavalleria il valore economico del lavoro prodotto dalle mamme a beneficio delle loro famiglie.

Caratterizzato dalla gratuità, è l’uso del tempo, il denaro con cui valutarne la portata: in un giorno settimanale medio, le madri impiegano cinque ore per il lavoro famigliare contro un’ora e ventidue minuti dei padri. Un’asimmetria che si restringe nel caso in cui entrambi i genitori siano occupati e in quello nel quale la donna abbia un titolo di studio elevato, a conferma del fatto che il livello di istruzione non solo determina il loro empowerment sul mercato del lavoro ma anche il potere negoziale all’interno delle dinamiche famigliari, che, a ben vedere, non possono essere scisse da quelle occupazionali.

Valide per tutta l’occupazione femminile, quelle che coinvolgono le mamme hanno accenti più critici e peggiorativi riconducibili ai più frequenti compromessi e rinunce connessi al bisogno di conciliazione e di cura dei figli piccoli: nel 2015, secondo quanto riporta il dossier “Le equilibriste. La maternità tra ostacoli e visioni di futuro”, redatto da Save the children, nella fascia d’età di donne fra i venticinque e i quarantanove anni - quella in cui si stima la maggiore concentrazione di madri di minori - si è registrato un tasso di occupazione pari al 57,9 per cento (versus il 77,9 per cento per i padri) che tende a essere sempre più basso all’aumentare del numero di figli e al diminuire del grado di istruzione. Fino all’esclusione dal mercato del lavoro delle tre milioni e quattrocento mila mamme italiane che, nel range considerato, nel 42 per cento dei casi sono disoccupate per il condizionamento delle responsabilità famigliari. Ovviabile con il buon funzionamento degli strumenti di conciliazione, tipo i congedi lunghi che le solleverebbero dalla gestione di un ritorno immediato al lavoro che, il più delle volte, si traduce in un abbandono tout court, e i congedi parentali, i quali però vengono usufruiti dai padri solo per il 10 per cento del periodo totale previsto.

Fino all’esclusione dal mercato del lavoro delle tre milioni e quattrocento mila mamme italiane che, nel range considerato, nel 42 per cento dei casi sono disoccupate per il condizionamento delle responsabilità famigliari. Ovviabile con il buon funzionamento degli strumenti di conciliazione, tipo i congedi lunghi che le solleverebbero dalla gestione di un ritorno immediato al lavoro che, il più delle volte, si traduce in un abbandono tout court, e i congedi parentali, i quali però vengono usufruiti dai padri solo per il 10 per cento del periodo totale previsto.

Oltre ai servizi per l’infanzia, con l’importanza delle mense scolastiche, il welfare aziendale che supplisce alle carenze di quello pubblico, negli ultimi anni hanno cominciato a diffondersi le esperienze di smart working, una modalità lavorativa ‘agile e intelligente’ che permette una maggiore autonomia e flessibilità, grazie alle nuove tecnologie, nella scelta di tempi e spazi per il proprio lavoro.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Sebbene sempre più scarso, dequalificato, nero e precario, il lavoro rimane un aspetto vitale per la società. E un riferimento essenziale nella prospettiva degli esseri umani. Primo, per la realizzazione della propria identità, poi per guadagnare e vivere. Un’impresa titanica che per gli italiani, nell’ultimo anno in controtendenza rispetto a quelli precedenti, è possibile portare avanti degnamente solo tornando al buon vecchio ‘posto fisso’. Quello (tanto disprezzato) negli Enti Pubblici, i quali, tuttora delegittimati come istituzioni, sono rivalutati come ottimi sbocchi professionali.

Lo scenario non è tanto diverso da quello del passato (recente): l’attrazione di un lavoro coincide con i suoi livelli di sicurezza, stabilità e continuità e quella flessibilità, tanto amata da imprenditori e politici, perde il suo consenso. Per lasciare ampio spazio a un clima di sfiducia che non risparmia la politica e le scelte politiche in materia di lavoro, ultime quelle relative al Jobs Act.

Salvato in toto solo dall’8 per cento degli italiani, secondo il sondaggio effettuato da Demos&Pi, per il 16 per cento non ha cambiato la situazione del mercato del lavoro, per il 32 per cento avrebbe avuto un effetto addirittura peggiorativo e per un cittadino su tre è troppo prematuro vederne gli esiti.

Ripongono, piuttosto, le loro speranze nell’ipotesi del ripristino dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, anche se due italiani su tre pensano che l’abolizione dei voucher finirà per incrementare il lavoro nero mentre le misure di protezione sociale previste dal reddito di inclusione, per disoccupati e famiglie in povertà, appare sconosciuto a quasi la metà della popolazione e la restante è nettamente divisa fra valutazioni positive e negative.

Fortemente insoddisfatta la componente esclusa dal mercato del lavoro, quel tratto generazionale dei giovani adulti nati fra i primi anni ottanta e novanta: i vecchi millenials sono ancora dipendenti dai nuclei famigliari, rinviano il passaggio a una condizione di autonomia e si sentono più precari di tutti, esprimendo il loro disappunto con la scelta di una carriera oltre confine e bocciando, in massa, il referendum costituzionale. Dissentendo, anche, sulle esperienze (per esempio, l’alternanza scuola-lavoro) proposte con la Buona Scuola, ritenendo che abbia peggiorato lo scambio fra i due mondi. E fra chi il lavoro ce l’ha, crescono le aspettative: circa il 30 per cento scommette su una situazione personale migliore nei prossimi tre anni e per il 55 per cento il proprio lavoro è alquanto soddisfacente anche se, guardando al futuro, l’84 per cento degli abitanti del Belpaese ritiene che le pensioni (dei giovani di cui sopra) saranno troppo risicate per permettere loro di vivere.

E fra chi il lavoro ce l’ha, crescono le aspettative: circa il 30 per cento scommette su una situazione personale migliore nei prossimi tre anni e per il 55 per cento il proprio lavoro è alquanto soddisfacente anche se, guardando al futuro, l’84 per cento degli abitanti del Belpaese ritiene che le pensioni (dei giovani di cui sopra) saranno troppo risicate per permettere loro di vivere.

E, intanto, il presente restituisce un’immagine deforme rispetto ai numeri e alle statistiche circolanti che promuoverebbero un’idea di ripresa. Delle due, l’una: o l’occupazione non è mai ripartita o sette italiani su dieci non se ne sono accorti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Un italiano su tredici non riesce a soddisfare i bisogni essenziali: un’alimentazione adeguata, la disponibilità di una casa, consona alle dimensioni del nucleo famigliare, riscaldata e dotata dei principali servizi, il minimo necessario per vestirsi, comunicare, informarsi, muoversi sul territorio, istruirsi e mantenersi in buona salute. Sono condizioni di cui fanno a meno circa quattro milioni e mezzo di concittadini, il 7,6 per cento dell’intera popolazione.

E non basta: il 13,7 per cento è in uno stato di povertà relativa, ossia con un reddito inferiore al 60 per cento di quello medio e il 28,7 per cento è a rischio povertà, cioè sull’orlo di una grave deprivazione materiale e tendente a una bassa intensità di lavoro.

Sebbene piuttosto stabile negli anni post crisi, l’impoverimento degli italiani, negli ultimi anni, si è però ampliato ai minori, colpendone uno su dieci e incidendo pesantemente sulle giovani generazioni alle quali, sempre più spesso, è precluso il mondo del lavoro. E, per quelli che il lavoro ce l’hanno, lo scotto da pagare è la precarietà occupazionale, soprattutto per le categorie meno qualificate, esposti al rischio povertà per il basso livello di stabilità della propria condizione lavorativa, dando così origine alla formazione di una nuova schiera di poveri, i working poors.

A fare le spese dell’essere indigente nel Belpaese, sono soprattutto le famiglie numerose, quelle che abitano nelle aree metropolitane e le periferie delle grandi città del Nord e del Centro e il Sud Italia. Nel 2017, stando a quanto riporta il dossier Italiani, povera gente, redatto da Oxfam, l’Italia si colloca al ventisettesimo posto fra le ventinove economie avanzate, penalizzata, sopra ogni cosa, dall’iniquità intergenerazionale e di genere che non permettono un soddisfacente livello di mobilità sociale. Si genera una condizione di disuguaglianza che rompe “quel contratto sociale di progressiva ripartizione dei costi e di equo accesso ai servizi pubblici alla base del buon funzionamento di ogni sana democrazia”, rallentando la crescita economica e sociale, già di per sé, poco inclusiva.

Si genera una condizione di disuguaglianza che rompe “quel contratto sociale di progressiva ripartizione dei costi e di equo accesso ai servizi pubblici alla base del buon funzionamento di ogni sana democrazia”, rallentando la crescita economica e sociale, già di per sé, poco inclusiva.

Ci si trova in una morsa che la disuguaglianza estrema, frutto di scelte politiche orientate da e per l’interesse di pochi e non di un destino ineluttabile, rende più difficile l’uscita dalla povertà, pregiudica lo sviluppo economico, spinge al ribasso la domanda interna di beni e servizi, crea condizioni economiche per l’aumento della criminalità e della corruzione ed costituisce l’origine di molti conflitti.

Aveva ragione Nelson Mandela quando diceva che “sconfiggere la povertà non è un gesto di carità. E’ un gesto di giustizia. E’ la protezione di un diritto umano fondamentale”.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Prima in Europa e seconda nel mondo, l’Italia, nel biennio 2014 – 2015, si conferma un paese con un’alta propensione all’accoglienza dei minori in condizioni di adottabilità. E se a partire dal 2004, vuoi per trasformazioni, influenzate da fattori politici, economici e sociali, interne ai paesi di provenienza dei minori, vuoi per il contesto economico di quelli d’accoglienza, su scala internazionale, si è verificata una progressiva diminuzione dei numeri dell’adozione, in Italia sono scesi solo del 35 per cento, passando da tremila e quattrocento a duemila e duecento circa (versus l’82 dei cugini spagnoli e l’80 di quelli d’oltralpe).

Negli ultimi due anni, secondo quanto si legge nel report “Dati e prospettive delle adozioni internazionali”, redatto dalla CAI (Presidenza del Consiglio dei ministri), il Belpaese ha adottato quattromila e quattrocentoventidue minori, provenienti principalmente dalla Federazione Russa, dalla Polonia e dalla Repubblica Popolare Cinese. Ma sono arrivati anche dalla Colombia, dal Vietnam, dalla Bulgaria, dal Brasile, dall’Etiopia, dall’India, dal Cile, dalla Repubblica Democratica del Congo, dalla Bielorussia, dal Perù e dall’Ucraina. Diminuiscono i bambini che provengono dall’America Latina e dall’Europa mentre crescono quelli che arrivano dall’Asia e dall’Africa.

Settecentosessantadue di questi hanno trovato la loro famiglia in Lombardia, regione italiana in assoluto più accogliente, quattrocentosessantanove in Toscana, trecentonovantasette nel Lazio, trecentonovantatre in Campania e trecentosettantotto nel Veneto. E Sardegna, Friuli Venezia Giulia, insieme a Campania e Toscana, hanno registrato il maggior incremento di minori autorizzati all’ingresso contro il decremento della Sicilia, del Lazio e della Liguria.

Nel biennio considerato, quattro minori su dieci hanno fra uno e quattro anni, soprattutto quelli di origine vietnamita, etiope e cinese, mentre il 44 per cento ha un’età compresa tra i cinque e i nove anni e quasi il 12 per cento ha più di dieci anni; solo il 2,9 per cento è sotto l’anno d’età. Circa il 25 per cento di loro arriva con bisogni speciali, soprattutto dall’Asia e fra quelli di età compresa tra i cinque e i nove anni, e dai paesi europei, dove, ai casi segnalati, i fascicoli (i cui dati, spesso, sono poco attendibili per diagnosi imprecise perché effettuate da personale di assistenza e non medico) attribuiscono un ritardo psicomotorio o psicologico, il più delle volte conseguenza di una precoce istituzionalizzazione in ambienti non idonei e con scarsi stimoli. Per malattie e bisogni attribuibili a carenze nutrizionali e a scarse condizioni igieniche soffrono i bambini che arrivano dal Centro e Sud America e dall’Africa. Quanto ai genitori si consolida la tendenza a intraprendere il percorso adottivo - generalmente per l’impossibilità di procreare - in età elevata, mediamente intorno ai quarantacinque anni alla data di ingresso del minore, e fra coppie che nell’85 per cento delle situazioni hanno un alto livello di istruzione. Ma dati, numeri e statistiche a parte, quella che deve essere elevata è la capacità d’amare.

Quanto ai genitori si consolida la tendenza a intraprendere il percorso adottivo - generalmente per l’impossibilità di procreare - in età elevata, mediamente intorno ai quarantacinque anni alla data di ingresso del minore, e fra coppie che nell’85 per cento delle situazioni hanno un alto livello di istruzione. Ma dati, numeri e statistiche a parte, quella che deve essere elevata è la capacità d’amare.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Sul rischio fondano il loro business. Dagli incidenti ai disastri naturali, dalle epidemie alle crisi alimentari, i grandi gruppi assicurativi del vecchio Continente non solo investono per gestirlo e ridurlo, ma, in certe occasioni - ultima, l’incontro sul clima, la COP21, svoltosi a Parigi nel 2015 - oltre a sponsorizzare gli eventi, prendono impegni concreti in merito a grossi rischi, nello specifico quelli legati ai cambiamenti climatici.

Ma le parole sono distanti dai fatti e il passo avanti - ‘one step ahead’ - di cui si vanta la compagnia italiana Generali, terzo gruppo assicurativo in Europa, con una gestione diretta di circa trecentocinquanta miliardi di euro in asset investiti, parrebbe piuttosto un passo falso.

Per la spiccata dissonanza tra gli impegni di cui sopra, stando ai quali “Generali desidera avere un ruolo attivo nel dare supporto alla transizione verso un’economia e una società più sostenibili”, e i reali investimenti nell’estrazione, produzione e vendita di energia derivata dal carbone, uno dei maggiori inquinanti fra i combustibili fossili, principali responsabili dei cambiamenti climatici, sui quali, nel 2016, secondo quanto riporta il dossier “Passo falso” redatto da Re:Common, ha investito circa due miliardi e mezzo di euro.

E, sempre secondo il dossier, sarebbe coinvolta anche in diversi investimenti in espansione nel settore del carbone: per esempio nel progetto della società tedesca RWE, relativo a centrali a carbone con venti gigawatt di potenza, in cui Generali avrebbe investito almeno un milione e quattrocentoventimila dollari.

Ci sono poi le diversificazioni geografiche negli investimenti e quindi ecco almeno quarantadue milioni nel ramo cileno della francese Engie/ex GDF Suez, che controlla diverse centrali a carbone in Cile; più di cinquantuno milioni di dollari nei progetti della statunitense Southern Company e risultando financial advisor nella vendita di azioni della Duke Energy, coinvolta in cause milionarie per procurato disastro ambientale negli Stati Uniti, nel 2016.

Anno in cui, Generali ha acquistato oltre dodici milioni di dollari in bond della mandorlata Sinopec e investito almeno trentatré milioni di dollari nella PGE, principale società polacca, che produce l’85 per cento della propria energia dal carbone, motore dell’espansione di questo in Polonia, gestendo oltretutto il fondo pensione del governo polacco, che sul carbone fa camminare l’economia del Paese.

Strategie di investimento che sembrano tradire la sua missione fondamentale: proteggere dai rischi legati alle catastrofi naturali. Eppure andrebbero considerati gli impatti che gli investimenti in combustibili fossili hanno sull’accelerazione del surriscaldamento globale.

Ma la questione dei combustibili fossili è, per Generali, alquanto articolata: “Se da una parte, la produzione di carbone ha chiaramente impatti ambientali, dall’altra, l’energia prodotta con il carbone sostiene la produzione industriale, la produzione di energia elettrica e, in molti Paesi, soprattutto emergenti e a basso reddito, l’eliminazione di carbone avrebbe un impatto sociale elevato”, fa sapere in un nota pubblicata sulla edizione online del fatto quotidiano

Ma la questione dei combustibili fossili è, per Generali, alquanto articolata: “Se da una parte, la produzione di carbone ha chiaramente impatti ambientali, dall’altra, l’energia prodotta con il carbone sostiene la produzione industriale, la produzione di energia elettrica e, in molti Paesi, soprattutto emergenti e a basso reddito, l’eliminazione di carbone avrebbe un impatto sociale elevato”, fa sapere in un nota pubblicata sulla edizione online del fatto quotidiano

La compagnia di Trieste precisa che, comunque, dal 2006 ha aderito “a linee guida per l’investimento responsabile” e che i dati del report “non trovano corretto riscontro nelle evidenze interne degli investimenti del Gruppo, essendo, nel complesso, la quota inferiore all’1 per cento del totale (e non il 10 per cento, come riporta il dossier) degli attivi a copertura degli impegni assicurativi”.