- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Diverse quanto a matrice, fattori trasformativi e impatto, le minacce non risparmiano l’Italia: il terrorismo internazionale e la (non) cyber security. Incombente, camaleontico, liquido, organizzato e molecolare il primo è una minaccia emergente anche per il Belpaese. Minacce ubique e insieme geolocalizzate, coadiuvate dall’azzeramento della dimensione spaziale che offre l’ambiente digitale.

Accrescendo gli strumenti a disposizione degli attori mal intenzionati e allungando i tempi di percezione del pericolo, la rete rappresenta lo spazio senza confini per far viaggiare le minacce. Di gruppi mossi da precisi disegni ideologici, ispirati al più cieco fondamentalismo, che impongono, con violenza, le loro istanze politiche.

Oltre alle minacce direttamente promanate dalle organizzazioni terroristiche, fa tremare la pulviscolare formula basata sul jihad individuale, quella dei lupi solitari e delle microcellule o che operano in chiave emulativa. Per non parlare del fenomeno del foreign fighters che, anche in Italia, è risultato in costante crescita: reclutamento di elementi giovanissimi, con tempi di radicalizzazione molto stretti, e all’insaputa dei familiari. Senza dimenticare che il jihadismo dà prova, appunto, di un elevatissimo grado di affinità con i tratti materiali della modernità.

La minaccia cibernetica è la “nuova frontiera”: sebbene a oggi non si abbia evidenza di azioni terroristiche finalizzate a distruggere o a sabotare infrastrutture ITC di rilevanza strategica, non possono trascurarsi la campagna di ricerca on line effettuata da hacker mercenari per sostenere le operazioni delle organizzazioni terroristiche e la recente casistica di attacchi informatici ai danni di soggetti pubblici o privati.

L’Italia appare sempre più esposta perché target potenzialmente privilegiato sotto il profilo politico, simbolico e religioso (anche in relazione al Giubileo) e perché terreno di coltura di nuove generazioni di aspiranti mujahidin (che vivono nel mito del ritorno al Califfato). E pure per trovarsi in quella naturale sfida territoriale che è il Mediterraneo, uno dei teatri geostrategici più complicati e più delicati per la sicurezza del pianeta. Basti considerare che, il 2015, è stato caratterizzato da una forte escalation dei flussi - quasi un milione di migranti in fuga da guerre e povertà - non ultimi quelli provenienti dall’instabilità libica (circa il 90 per cento dei clandestini giunti via mare). Per l’intelligence italiana, nella “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, si può pensare a una - ancorché non sistematica - contaminazione tra immigrazione clandestina e terrorismo. E si è assistito alla proliferazione di gruppi criminali etnici specializzati sia nella falsificazione delle documentazioni che nel fornire assistenza ai migranti per il trasferimento nei Centri di accoglienza.

Per l’intelligence italiana, nella “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, si può pensare a una - ancorché non sistematica - contaminazione tra immigrazione clandestina e terrorismo. E si è assistito alla proliferazione di gruppi criminali etnici specializzati sia nella falsificazione delle documentazioni che nel fornire assistenza ai migranti per il trasferimento nei Centri di accoglienza.

In questo quadro, particolare rilievo va prestato sia alla diffusione del radicalismo islamico nei Balcani sia ai ‘network somali’ per la gestione delle fasi dei flussi in uscita dal Corno d’Africa verso i Paesi europei, in termini di business, con il rischio ulteriore che possano fornire supporto logistico agli spostamenti di militanti jihadisti nell’area Schengen.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Antonio Rei

di Antonio Rei

Più che per lo stakanovismo del direttore o per la pigrizia degli impiegati, il caso della reggia di Caserta dovrebbe destare scalpore per la superficialità con cui è stato trattato dall’informazione e per la retorica insulsa che ha generato. Dalla scorsa settimana, giornali e telegiornali non fanno che ripetere la notizia in questi termini: alcuni sindacati che rappresentano i lavoratori della reggia (Uil, Usb e Ugl), si sono lamentati del loro nuovo capo, Mauro Felicori, perché lavora troppo. Purtroppo, in pochissimi hanno perso tempo a cercare di capire cosa questa affermazione voglia dire.

In effetti, basta rifletterci pochi secondi per capire che non vuol dire niente. Per quanto paludati, anacronistici e mal gestiti possano essere certi sindacati, perché mai dovrebbero lamentarsi di un eccesso di lavoro da parte del direttore? Se si prende la lettera originale dei sindacati, si scopre che è datata 22 febbraio, dunque ben 11 giorni prima dello scoppio dello scandalo. Ma soprattutto, si scopre che nel testo non si accusa Felicori di “lavorare troppo”.

Il documento è lungo tre pagine e il passaggio incriminato è alla seconda, dove si leggono queste due righe e mezzo: «Il Direttore permane nella struttura fino a tarda ora, senza che nessuno abbia comunicato e predisposto il servizio per tale permanenza. Tale comportamento mette a rischio l’intera struttura». I sindacati, perciò, non chiedono a Felicori di essere un po’ meno zelante, ma parlano della necessità di predisporre un servizio oltre l’orario di apertura (7-18,30) che permetta al direttore di svolgere il suo lavoro.

“Nessuna accusa a Felicori di lavorare troppo - ha detto Angelo Donia, che è stato sospeso dalla Uilpa in quanto firmatario del comunicato - anzi, c’è la preoccupazione di tutelarlo predisponendo il servizio di vigilanza anche negli orari in cui si intrattiene. Si è scatenata una battaglia mediatica contro i sindacalisti della Uil: sembra un’azione premeditata, organizzata a tavolino”. Felicori ha risposto in un’intervista a La Repubblica, assicurando che “non c'è alcun pericolo per il monumento. Nessuno fa straordinari perché io resto fino a tardi. La Reggia è vigilata 24 ore su 24, sempre”.

Ora, la questione è discutibile e non è affatto detto che i sindacati abbiano ragione. Il punto, però, un altro. L’intera vicenda è stata gonfiata come una mongolfiera con un ritardo quantomeno sospetto. Quegli 11 giorni intercorsi fra il comunicato e lo scoppio del polverone, evidentemente, non sono stati impiegati per approfondire, visto che la quasi totalità della stampa ha semplificato la storia nel titolo a effetto su Felicori-Stakanov e sui sindacati lavativi che se ne lamentano.

A chi è tornata utile la polemica? Com’è ovvio a Matteo Renzi, che si è immediatamente tuffato a pesce nella discussione per alimentare la sua crociata contro i sindacati (che rientra in una sua battaglia più generale contro tutti i corpi intermedi, colpevoli di ostacolare l’esercizio diretto del potere da parte del governo). L’immancabile post del Premier su Facebook inizia così: «"Questo direttore lavora troppo. Così non va". Questo il grido d'allarme lanciato contro il nuovo direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori. L'accusa sembra ridicola, in effetti lo è. I sindacati che si lamentano di Felicori, scelto dal governo con un bando internazionale, dovrebbero rendersi conto che il vento è cambiato. E la pacchia è finita!».

L’immancabile post del Premier su Facebook inizia così: «"Questo direttore lavora troppo. Così non va". Questo il grido d'allarme lanciato contro il nuovo direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori. L'accusa sembra ridicola, in effetti lo è. I sindacati che si lamentano di Felicori, scelto dal governo con un bando internazionale, dovrebbero rendersi conto che il vento è cambiato. E la pacchia è finita!».

Da notare non c’è solo il virgolettato inventato di sana pianta - e collocato con sapienza giornalistica nell’attacco - ma anche il fatto che, naturalmente, Renzi si guarda bene dal ricordare che i due maggiori sindacati confederali d’Italia, Cgil e Cisl, non hanno firmato quel comunicato. Non poteva mancare invece la solita autoesaltazione infarcita di retorica da quattro soldi, quella del vento che cambia, della pagina che gira, dei gufi che rosicano.

E soprattutto è rimarchevole la considerazione che “la pacchia è finita”, perché la dice lunga sulla totale mancanza di rispetto che il Premier ha per il concetto stesso di rappresentanza. La considera inutile, fastidiosa, irritante. In molti casi, purtroppo, i rappresentanti dei lavoratori italiani fanno davvero poco per smentirlo. Eppure, come insegna la Costituzione che questo governo sta massacrando, fra i moltissimi peccati dei sindacati non c’è quello di esistere.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

L’intero sistema delle norme nazionali (e internazionali) è in grado di far fronte alla sfida di proteggere i diritti umani? Poco. Molto poco. Non si è dimostrato abbastanza solido di fronte ai duri colpi ricevuti e alle difficili sfide dell’ultimo anno. Gli strumenti multilaterali di protezione e i meccanismi specializzati di tutela non sono riusciti né a contenere le crisi umanitarie né a proteggere i civili contro le violazioni dei diritti umani.

E anche il sistema europeo è finito sotto attacco, sia a causa della perdita di sostegno da parte di alcuni Stati sia a causa dell’arretrato di ricorsi che chiedevano accertamento delle responsabilità per le atrocità commesse.

I numeri parlano chiaro: in diciannove Paesi sono stati compiuti crimini di guerra o altre violazioni delle ‘leggi di guerra’; centotredici Paesi hanno imposto arbitrariamente restrizioni alla libertà di espressione e di stampa; più di sessanta milioni di persone nel mondo sono state allontanate dalle loro case; più di trenta Paesi hanno illegalmente costretto i rifugiati a tornare in Paesi dove sarebbero stati in pericolo; centoventidue Paesi hanno torturato o maltrattato esseri umani; almeno ottantotto Paesi hanno condotto processi iniqui; almeno venti Paesi hanno adottato leggi che riconoscono il matrimonio o una qualche forma di unione tra persone dello stesso sesso.

In Italia, sul punto, siamo ancora tra trattative, stralci e mutilazioni. Di certo si sa che, a luglio, la Corte di Cassazione ha stabilito che le persone transgender dovevano essere in grado di ottenere il riconoscimento legale del genere, senza l’obbligo di sottoporsi ad alcun trattamento medico. Ma, a fine anno, il Parlamento non aveva ancora approvato le modifiche legislative per estendere anche ai reati omofobi e transfobici, l’applicazione delle sanzioni contro i crimini d’odio, già in vigore per quelli basati su altri motivi.

Per fortuna, laddove non è arrivato il legislatore ci ha pensato la Corte d’Appello di Roma, riconoscendo il diritto di una donna ad adottare formalmente la figlia nata dalla sua partner di sesso femminile, a seguito di inseminazione artificiale.

Del reato di tortura nel diritto interno, solo l’ombra. Approvato un disegno di legge alla Camera, non è stato adottato dal Senato. E nemmeno l’obbligo di dotare di distintivi identificativi, le uniformi degli agenti della forza pubblica, utile ad agevolare l’individuazione delle responsabilità in caso di abusi. A dicembre ancora non era entrato in funzione l’Ufficio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Preoccupante se si pensa che è grave la mancanza di accertamento delle responsabilità per i decessi avvenuti in custodia, vedi il caso Cucchi e quello Magherini.

Per non parlare dei diritti dei rifugiati e dei migranti. A parte la legittimità del reato di “ingresso e soggiorno illegale” nel territorio italiano, per l’abolizione del quale il governo non ha adottato alcun decreto, qualche passo in avanti è stato fatto, invece, per l’antiterrorismo.

A febbraio 2015, infatti, sono state adottate nuove misure che aumentano le pene detentive per le persone arruolate da altri per commettere atti di terrorismo e prevedono pene contro coloro che organizzano, finanziano e propagandano viaggi finalizzati a compiere tali atti.

A febbraio 2015, infatti, sono state adottate nuove misure che aumentano le pene detentive per le persone arruolate da altri per commettere atti di terrorismo e prevedono pene contro coloro che organizzano, finanziano e propagandano viaggi finalizzati a compiere tali atti.

La legislazione, inoltre, ha concesso alle autorità giudiziarie il potere di confiscare temporaneamente il passaporto di un sospetto criminale; le nuove norme, infine, autorizzano il governo a stilare e ad aggiornare un elenco di siti web utilizzati per il reclutamento e a incaricare i fornitori di servizi internet di bloccarli.

Bene. Bravi. Ma, a oggi, ancora e nonostante le promesse del governo, l’Italia non è riuscita a creare un’istituzione nazionale per i diritti umani, in conformità con i Princìpi di Parigi. Parola di Amnesty International.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

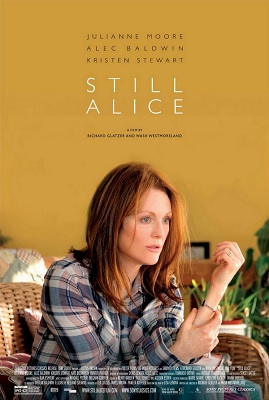

“Perdo l’orientamento, perdo gli oggetti, perdo il sonno. Ma soprattutto, perdo i ricordi (…) Senza ricordi non c’è presente (…) E’ come se qualcosa fosse sparita dentro di me”, diceva Alice, nel film Sill Alice. Atteggiamenti disinibiti, irrispettosi delle regole sociali, episodi di aggressività verbale e fisica e di attività motoria continua, di urla, e confusione fra giorno e notte. Nonostante i dubbi e le incertezze nell’interpretazione dei sintomi prima di arrivare alla diagnosi, sono quelli dei malati di Alzheimer. Spesso ricondotti all’invecchiamento o alla depressione. O non degni di rilievo.

Sta di fatto che attività della vita quotidiana, come fare la doccia, vestirsi, occuparsi della toeletta personale sono operazioni che li rendono totalmente dipendenti dai loro caregiver. Che, stando allo studio del Censis ‘L’impatto economico e sociale della malattia di Alzheimer: rifare il punto dopo 16 anni’, ricorrono sempre meno a tutti i servizi per l’assistenza e la cura.

E vale per l’assistenza integrata e socio-assistenziale, per i centri diurni, per i ricoveri in ospedale o in strutture riabilitative. Si rivolgono, piuttosto, soprattutto al Nord, ad alcuni servizi innovativi, tipo gli Alzheimer caffè, i centri per la terapia occupazionale, i laboratori di stimolazione cognitiva, le palestre. Ma la soluzione più frequente rimane l’assistenza privata, utilizzando il denaro del malato, l’indennità di accompagnamento o i soldi dei figli, fondata sul sostegno degli assistenti famigliari.

In prima linea, anche se in misura più contenuta rispetto agli anni precedenti, la badante, che rappresenta una figura chiave nell’assistenza ai malati. Seguiti principalmente dai figli che giocano un ruolo centrale, rappresentando sia il soggetto responsabile dell’assistenza del malato sia la figura costantemente impegnata nel fornire, giorno dopo giorno, il sostegno emotivo al proprio caro. Dedicandogli, mediamente, quattro ore e mezzo al dì di assistenza diretta e circa dieci ore di sorveglianza.

Tempo che impatta, inevitabilmente, sulla vita lavorativa del caregiver: continue e ripetute assenze, richiesta di part time oppure, conseguenza estrema, perdita dell’occupazione.

Con ripercussioni, pure, sullo stato di salute: stanchezza, sonno insufficiente, depressione, malattie frequenti o assunzione di farmaci.

Con ripercussioni, pure, sullo stato di salute: stanchezza, sonno insufficiente, depressione, malattie frequenti o assunzione di farmaci.

E anche sulla vita relazionale: dall’interruzione delle attività extralavorative all’impatto negativo sugli altri membri della famiglia e sulle amicizie. Ma tant’è: il rapporto tra il malato e il suo caregiver non è solo assistenziale. Va oltre, si traduce in una profondità che genera momenti di riflessione che conducono a stabilire un nuovo ordine delle priorità della vita.

Non è che i costi lo diventino ma rappresentano, comunque, un aspetto da prendere in seria considerazione soprattutto se si considera che quelli medi annui, comprensivi sia di quelli famigliari sia di quelli a carico del Sistema Sanitario Nazionale, per ogni paziente affetto da Alzheimer, sono pari a settantamila euro e rotti. E se ne prevede un progressivo incremento. Come quello della malattia.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Si chiama Giubileo Straordinario della Misericordia. Ma di straordinario e di misericordioso ha ben poco. Almeno, per i rom. In seguito all’annuncio dell’evento, indetto da Papa Francesco il 13 marzo del 2015, è sensibilmente aumentato, infatti, il tasso di sgomberi forzati di comunità rom dai loro insediamenti. Passando da una media di tre sgomberi al mese prima della definizione delle date del Giubileo - dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016 - a una media mensile di quasi dieci, da marzo a settembre dell’anno scorso.

Cioè, sette sgomberi forzati, circa cento persone coinvolte, con una spesa stimata di centoventimila euro prima dell’annuncio del Giubileo versus sessantaquattro, circa novecentosettantacinque persone, per una spesa pari a un milione e duecentoventicinque mila euro dopo l’annuncio.

Secondo una prassi che si ripete: all’organizzazione di grandi eventi nella Capitale corrisponde un aumento significativo delle azioni di sgombero. Tanto da portare alcuni a parlare, in occasione del Giubileo del 2000, di ‘Giubileo nero degli zingari’. E pensare che in una città occupata da due milioni e ottocentosettantadue mila abitanti, i rom rappresentano lo 0,09 per cento. Eppure, da anni, per l’amministrazione capitolina costituiscono un’emergenza. La più grave.

Tradotta nel ‘Piano nomadi’ prima e nell’adozione di una Strategia Nazionale di Inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti poi, con un unico risultato: gli sgomberi forzati continuano a essere la sola risposta che le autorità della Capitale forniscono alle famiglie rom che abitano gli insediamenti formali. Muovendole secondo un approccio esclusivamente securitario.

Per gli altri. Perché per i diretti interessati, le operazioni di sgombero non sono mai accompagnate dalle appropriate garanzie procedurali come vorrebbero gli standard internazionali sui diritti umani. Senza nessun atto formale che preveda modalità di ricorso e, spesso, con la distruzione di beni di proprietà delle famiglie.

Di più: a fronte di una spesa considerevole, costituita da risorse pubbliche, l’approccio dell’amministrazione di Roma fallisce sistematicamente nel raggiungere l’obiettivo. Cioè, il rispristino del decoro e della sicurezza non risolve mai la criticità. Ma, si sa, il consenso dell’elettorato non si può deludere e le lamentele dei cittadini, potenziali elettori, sulla precarietà igienico-sanitaria degli insediamenti, vanno ascoltate.

E pazienza se nelle persone coinvolte si amplifica la vulnerabilità, rimanendo “senza niente, senza idee sul nostro destino”. Tanto, presumibilmente, non votano. Nel frattempo, però, il vuoto originato dall’assenza di una visione politica che propenda per un approccio di stampo sociale inclusivo e la mancanza di coordinamento tra gli attori-chiave, conduce, come è ovvio, a un’escalation di tensioni sociali ed è economicamente insostenibile. Oltre a ledere i diritti umani. Nella negazione di un alloggio adeguato.

Visto che, oltretutto, l’Italia è stata parte di vari trattati internazionali sul tema, tra cui il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Ma i grandi eventi, elezioni comprese, sono un’altra cosa. In presenza di questi, lo spettacolo deve continuare.

Visto che, oltretutto, l’Italia è stata parte di vari trattati internazionali sul tema, tra cui il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Ma i grandi eventi, elezioni comprese, sono un’altra cosa. In presenza di questi, lo spettacolo deve continuare.

Pure se qualcuno, vedi l’Associazione 21 luglio che ha anche redatto il briefing sul punto ‘Peccato capitale’, chiede a gran voce al Comune di Roma, una moratoria sugli sgomberi forzati dei rom nel periodo del Giubileo della Misericordia. Un Anno Santo Straordinario per rendere “più evidente la missione della Chiesa di essere testimone della sua misericordia”. Per tutti?