- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

“Una nuova partenza”. “Colora il tuo futuro”. Lo suggerisce ai pensionati italiani una delle nuove agenzie nate per orientarli e supportarli - occupandosi delle pratiche burocratiche per il trasferimento di residenza, della pensione e del conto bancario, oltre che dell’individuazione dell’immobile più consono alle esigenze dei clienti - nella fuga dal Belpaese. Perché non vivere meglio? Perché si, ammoniscono dalle pagine del loro sito.

“Basta vivere in mezzo a tristi palazzi di cemento al freddo e umido”, pagando “affitti molto cari, bollette astronomiche, tasse sempre maggiori”. Tutte buone ragioni che, insieme al “costo della vita elevato, clima freddo e piovoso, criminalità crescente”, stanno rendendo sempre più massiccio l’esodo dei capelli grigi italiani.

Facendo due conti, in effetti, dal 2008 a oggi un pensionato italiano ha perso mille e quattrocento euro di potere d’acquisto, corrispondente a centodiciotto euro al mese, essendo soggetti a un prelievo doppio rispetto a quello spagnolo, triplo rispetto a quello francese e si va dagli oltre quattromila euro sopportati dal pensionato italiano ai trentanove a carico di quello tedesco. Tanto vale trasferirsi a Tenerife, Lanzarote, Bulgaria e Portogallo.

Perché sono “uno spettacolo della natura” o perché è “l’isola dove è sempre primavera”, oppure perché si respira “cultura, sole e mare a tasso zero”, e così “raddoppia la pensione e la serenità”. Soprattutto se si considera che in alcuni Stati si può chiedere all’INPS di ricevere la pensione lorda, cioè comprensiva delle tasse che non si pagheranno più in Italia, che un appartamento in buono stato, in affitto per una coppia, si trova a centocinquanta euro al mese e che la bolletta dell’energia elettrica, utilizzata anche per il riscaldamento (è il caso della Bulgaria), non supera i sessanta euro mensili.

Insomma, “non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni”, si legge nella home page di un’altra agenzia che fornisce assistenza per servizi amministrativi e tecnici, dalla consulenza fiscale o immobiliare all’organizzazione di eventi e corsi per chi già si è trasferito. In un Paese dove il regime fiscale è agevolato sia per il lavoro autonomo e dipendente sia per gli investimenti, dove l’IVA non esiste ed è sostituita da un’aliquota unica, corrispondente al 7 per cento e in cui il costo della vita è molto basso, dicono.

Dove la benzina costa poco più di un euro al litro, un pacchetto di sigarette due euro e sessantatre centesimi, il noleggio di una macchina per un mese, con un chilometraggio illimitato, trecentocinquanta euro. Dulcis in fundo, il sistema sanitario (in questo caso, delle Canarie) è eccellente. Perché no, dunque? I numeri, dati INPS del 2014, parlano chiaro: in Europa si riscontra un incremento del 5,7 per cento rispetto all’anno precedente, passando da circa duemila e trecento pensionati, soprattutto fra i sessanta e i sessantaquattro anni, fuggiti nel 2010 a oltre cinquemila solo nel 2015. Per loro, l’importo medio mensile è più elevato, a rappresentare che emigrano titolari di pensioni medio-alte, tipo pensionati cessati al pubblico impiego che si trasferiscono all’estero per sfruttare la propria esperienza professionale Oltralpe.

Perché no, dunque? I numeri, dati INPS del 2014, parlano chiaro: in Europa si riscontra un incremento del 5,7 per cento rispetto all’anno precedente, passando da circa duemila e trecento pensionati, soprattutto fra i sessanta e i sessantaquattro anni, fuggiti nel 2010 a oltre cinquemila solo nel 2015. Per loro, l’importo medio mensile è più elevato, a rappresentare che emigrano titolari di pensioni medio-alte, tipo pensionati cessati al pubblico impiego che si trasferiscono all’estero per sfruttare la propria esperienza professionale Oltralpe.

Principalmente in Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Belgio, Romania, Slovenia, Gran Bretagna e Polonia. Novità degli ultimi anni, l’esodo dei pensionati militari, i quali, dopo essere diventati titolari di pensione, sono ‘fuggiti’ dal Belpaese: rappresentano il 23,5 per cento del totale delle pensioni pubbliche pagate oltre i confini nazionali. Coraggiosi i pensionati dello Stivale, disposti a imparare una nuova lingua per vivere una nuova vita.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Dal 2011 è in calo. Nel 2015, solo il 42 per cento degli italiani che sanno far di conto ha letto almeno un libro in un anno. Troppo pochi. Tanto quanto il numero di libri che possiedono: solo il 64,4 per cento ne conta al massimo cento nella libreria domestica e una famiglia su dieci non ne ha nemmeno uno. Sebbene i lettori più assidui abbiano fra i quindici e i diciassette anni, la scuola non basta: l’ambiente famigliare è un fattore determinante nella misura in cui i genitori leggono libri.

Se ne leggono, in media, uno al mese, sono ‘lettori forti’, pari al 13,7 per cento; quando ne leggono non più di tre all’anno, cioè il 45,5 per cento, sono ‘deboli’. Più forti le femmine dei maschi, i laureati rispetto a chi possiede la licenza media. Più al Nord, con il Nord Ovest da record, e nei comuni centro di aree metropolitane versus i comuni con meno di duemila abitanti, che al Sud. Dove meno di una persona su tre ha letto almeno un libro; nelle Isole, invece, sono in aumento rispetto all’anno precedente.

Una crescita che fa aumentare anche la partecipazione culturale: fra i lettori, infatti, sono più elevate le quote di quelli interessati pure ad altre attività culturali. Che praticano sport e navigano in internet, frequentano musei, teatri e cinema; ascoltano concerti e sfogliano un quotidiano almeno una volta alla settimana. Raggiungendo livelli più alti di soddisfazione per il proprio tempo libero e per la propria situazione economica.

A proposito della quale, nel 2014, le famiglie del Belpaese hanno speso per i libri, poco più di tre milioni di euro, cioè undici euro al mese, utilizzando lo 0,4 per cento della loro spesa complessiva (sic). Dirigenti, imprenditori, liberi professionisti, direttivi, quadri e impiegati raggiungono livelli di lettura superiori alla media contro operai, casalinghe e disoccupati. A conferma che la minore disponibilità di reddito riduce anche le opportunità culturali.

Proprio le disponibilità economiche sono le caratteristiche costitutive dei non lettori, che rappresentano la metà della popolazione in ben quattordici regioni italiane su venti, con un primato negativo per la Campania e la Puglia, le quali appaiono persistenti negli ultimi quindici anni e confermano fattori di disuguaglianza e di svantaggi di natura quasi strutturale. Per il superamento dei quali è certamente fondamentale la biblioteca, se non fosse però che nello Stivale, una su due di queste istituzioni chiave per la promozione della lettura (e quindi della cultura per tutti) ha sede nelle regioni settentrionali. Da precisare che la non lettura coesiste con altre pervasive forme di esclusione e genera atteggiamenti pessimistici. Che non possono non cogliere anche chi legge il report dell’Istat “La lettura in Italia”, laddove c’è scritto che il Belpaese si trova in netto svantaggio rispetto alla media Ocse: ventunesimo posto per i giovani fra i sedici e i ventiquattro anni e ventesimo per la fascia d’età che va dai cinquantacinque ai sessantacinque anni.

Da precisare che la non lettura coesiste con altre pervasive forme di esclusione e genera atteggiamenti pessimistici. Che non possono non cogliere anche chi legge il report dell’Istat “La lettura in Italia”, laddove c’è scritto che il Belpaese si trova in netto svantaggio rispetto alla media Ocse: ventunesimo posto per i giovani fra i sedici e i ventiquattro anni e ventesimo per la fascia d’età che va dai cinquantacinque ai sessantacinque anni.

Ultimi in classifica: i maschi, le persone con istruzione di livello universitario, i lavoratori qualificati e non e persino i madrelingua italiani. Parafrasando il titolo di un libro di Frank McCourt, ‘Che Paese, l’Italia’.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

“Se ti fu provato inequivocabilmente che Elio Prisco era in tale stato di furore da avere perduto ogni discernimento per un incessante delirio della mente e che non vi è sotto alcun sospetto che la madre sia stata da lui uccisa simulando follia, puoi trascurare la sua condanna, essendo egli punito a sufficienza dallo stesso furore; tuttavia, sarà da sorvegliare più attentamente e, se credi, anche da tenere in catene: dal momento che il carcere avrà come scopo non tanto la punizione, quanto la sua protezione e la sicurezza di coloro che gli sono più vicini”, risposero così Marco Aurelio e Commodo a Tertullio Scapula, nel libro primo dei Digesti.

Parte da qui - e vi è racchiuso tutto il controverso rapporto fra diritto e psichiatria - il concetto, tanto discusso, della capacità di intendere e di volere. Con furor, in cui vengono meno le capacità intellettuali e l’uomo che ne è colpito diventa irresponsabile, e insania, in cui prevale l’assenza di calma ed equilibrio. E con la pietas, che salva il malato di mente dalla pena. Che va assistito e non punito.

Secondo quanto racconta la psichiatra e psicoterapeuta Maria Rosaria Bianchi, in occasione del convegno ‘Diritto, Psichiatria e Società civile. Una convivenza difficile’, organizzato dall’associazione di promozione sociale Carminella e svoltosi alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, fra la demonologia, i tribunali della Santa Inquisizione Romana, per i quali i rei rompevano il patto con Dio, e i Philosophes, che non riusciranno a escogitare rimedi alternativi alla Bastiglia, si arriva al superamento della giustizia come vendetta.

Ma è, ovviamente, lungi da venire (almeno come idea embrionale) il superamento del carcere, il quale rappresenta la difficoltà di gestire fenomeni sociali dentro i quali c’è tutta la malattia mentale. Si faranno, ancora per lungo tempo, i conti con i metodi repressivi come il manicomio criminale e quello civile per l’internamento. Obbligatorio per qualsiasi malato di mente “pericoloso per sé, per gli altri o di pubblico scandalo”. La pericolosità sociale, con il Codice Rocco, assume una rilevanza giuridica: pur se il reo è riconosciuto infermo di mente e per questo prosciolto, non esce fuori dal circuito penale, stando in quello delle “misure di sicurezza personali detentive”.

Bisognerà attendere gli anni settanta per vedere realizzata l’abolizione dell’iscrizione dei malati mentali nel casellario giudiziario e riconosciuta agli psichiatri un’identità sanitaria al posto di quella di guardiania poliziesca che li aveva finora caratterizzati. Più tardi, i manicomi giudiziari diventano Ospedali Psichiatrici Giudiziari, a esaltarne l’identità sanitaria rispetto a quella (precedente) penitenziaria.

Con l’effetto, piuttosto, di “penalizzazione della malattia mentale e il conseguente sovraffollamento delle strutture giudiziarie”. Senza alcuna idea di cura, relegando i malati di mente alla custodia e al diritto penale. Che, invece, dovrebbe viaggiare verso lo scopo per il quale è nato: separare il concetto di vendetta da quello di giustizia.

Diritto e psichiatria dovrebbero parlarsi. E non relegare i loro rapporti alla storia dell’abitare gli stessi luoghi. E’ il parere della ricercatrice di Diritto Penale dell’Università Roma Tre, Antonella Massaro. La difficoltà di comunicare è legata sostanzialmente all’osticità di condurre un accertamento, già di per sé complesso, quale quello relativo al vizio di mente, secondo i meccanismi e i principi che caratterizzano il processo penale. Di più: il giudizio normativo non può prescindere da quello scientifico che spesso, però, riconduce la malattia mentale a una matrice biologico-oggettiva, trascurando i fatti personali. Con il risultato che, sempre più frequentemente, l’ultima parola resterebbe affidata a un volontarismo giudiziario arbitrario, cognitivamente inadeguato e teleologicamente disorientativo.

Di più: il giudizio normativo non può prescindere da quello scientifico che spesso, però, riconduce la malattia mentale a una matrice biologico-oggettiva, trascurando i fatti personali. Con il risultato che, sempre più frequentemente, l’ultima parola resterebbe affidata a un volontarismo giudiziario arbitrario, cognitivamente inadeguato e teleologicamente disorientativo.

Il delicato, sottile e labile rapporto tra giustizia e psichiatria (e tra crimine e follia) chiama in causa, a detta della consigliera della Regione Lazio, membro della Commissione Politiche sociali e salute, Marta Bonafoni, la ricerca di equilibrio tra il diritto alla sicurezza della società civile e i diritti umani. Di quei folli rei che non vanno solo custoditi ma curati. Come risarcimento alla società civile. Perennemente in bilico tra le esigenze di custodia e quelle di cura del soggetto internato, nella consapevolezza (di pochi) che la necessità di difesa sociale non possa condurre a un sacrificio della salute del singolo.

Per un reale (ora si può) superamento dell’istituto di pena, auspicato caldamente tanto nel mondo del diritto dal presidente della Commissione Diritti umani del Senato, Luigi Manconi, quanto in quello della psichiatria dal professor Massimo Fagioli.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Liliana Adamo

di Liliana Adamo

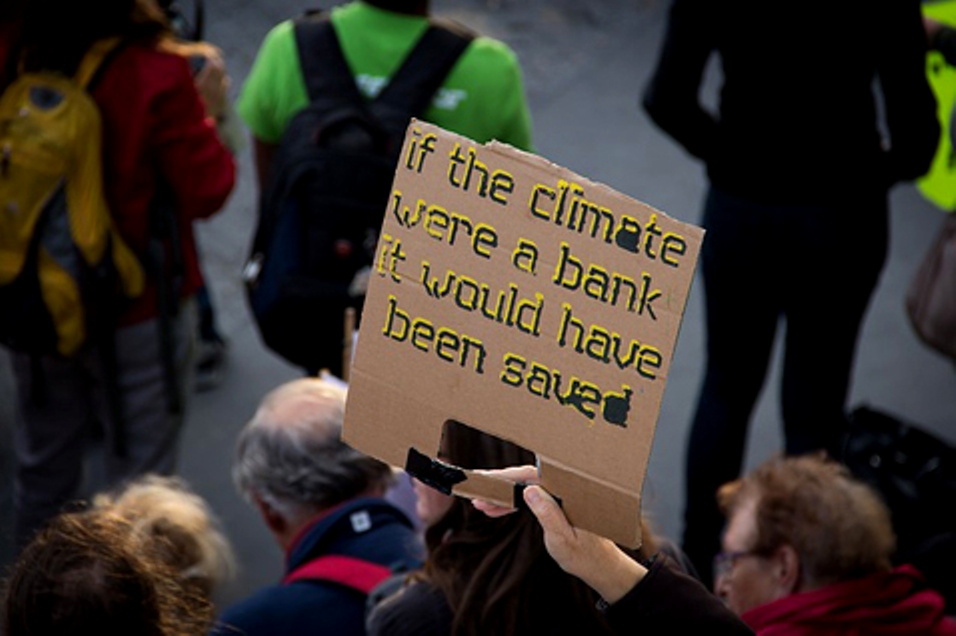

Nessuna obiezione è stata mossa, quando Laurent Fabius, ministro degli esteri francese, picchiando il martelletto a suggello degli esiti raggiunti, ha decretato la chiusura dell’assemblea plenaria per la CO21; ma il plauso generale a conclusione della Conferenza mondiale sul clima, tenuta a Parigi nel dicembre scorso, non ha placato le polemiche, soprattutto da parte di climatologi e associazioni, che chiedono risoluzioni più decise e politiche mirate.

La questione ruota tutta intorno a uno sparuto 0,5°? Sì: l’accordo prevede un margine che si ponga ben sotto i 2 gradi centigradi, aggiungendo quindi di perseverare “con ogni sforzo” affinché non si valichino i famosi 1,5°. Gli stessi, chiesti come “soglia massima”, da quei paesi resi più vulnerabili (in pratica, già a rischio d’estinzione), dall’innalzamento delle temperature globali.

Secondo i commentatori, che tale soglia sia stata “menzionata” nell’accordo, rappresenta di per sé, un mezzo successo. Ma vallo a dire a chi, per uno 0,5° in meno, si vede condannato a non sopravvivere sotto i colpi del global warming!

Per esempio, a Climate Action Network per le Isole del Pacifico, la cosa proprio non è andata giù e Krishneil Narayan, sua portavoce, dichiara “inaccettabile questo compromesso”; ne va di quelle aree del Pacifico (e dell’Oceano Indiano, arcipelago delle Maldive in primis), che saranno sommerse e letteralmente spazzate via.

Eppure, secondo Greenpeace International, se “la ruota del clima gira lentamente, a Parigi, almeno, pare abbia cominciato a girare…”, fino a che le lobbies del carbone e del petrolio temporeggiano in attesa della ratifica definitiva sull’accordo, prevista per la prossima primavera.

Al momento, ciò che si farà in concreto per pervenire agli obiettivi resta nel vago e nelle mozioni. Ci sono i famosi Indc, vale a dire, le “parole date” o gli “impegni sottoscritti” da numerosi governi (non da tutti), ancor prima dell’avvio ai lavori della CO21; ma per raggiungere il giusto, cioè ridurre le emissioni/gas serra, parole e promesse non bastano.

Queste consentiranno, secondo lo stesso governo francese, di spingersi fino a un +2,7°: un valore, in termini pratici, che produrrebbe una catastrofe planetaria. Urge un rafforzamento degli impegni previsti se il limite massimo di sopravvivenza sul pianeta è quantificabile ben sotto i 2° centigradi, come puntualizzano i più accreditati climatologi e le associazioni ambientaliste. Dunque, la nostra civiltà tout court, la nostra struttura di conservazione, così come l’abbiamo finora conosciuta e finanche apprezzata (per una parte del mondo), è legata a “quell’irrisorio” 0,5° in meno.

Dunque, la nostra civiltà tout court, la nostra struttura di conservazione, così come l’abbiamo finora conosciuta e finanche apprezzata (per una parte del mondo), è legata a “quell’irrisorio” 0,5° in meno.

Per lo stesso presupposto, Réseau Action Climat, le già citate Climate Action Network, Greenpeace International, e altre associazioni per i diritti al clima e all’ambiente, si sono ostinate sul concetto di “decarbonizzazione” (non presente nel testo stilato dalla Commissione, per i veti imposti da Arabia Saudita e India) chiedendo che ci fosse, quanto prima, un riesame dei cosiddetti Idnc e dei loro ripassi, in vista della ratifica definitiva.

Per indorare la pillola, si è deciso, in extremis, di prorogare questa modifica (da molti invocata), nel (lontano) 2025 e adeguarla ogni cinque anni da quella data!

A questo proposito, il climatologo americano James Hansen (docente presso il Department of Earth and Environmental Sciences della Columbia University, ex capo del Goddard Institute for Space Studies della NASA, unico, vero scopritore del fenomeno global warning), non ha usato mezzi termini: “It’s a fraud really, a fake” (E’ una truffa).

Intervistato dal The Guardian, ha ribadito il suo giudizio: “L’accordo di Parigi è una truffa. È assurdo dire poniamo l’asticella a 2 gradi e poi cercheremo di fare un po’ meglio ogni cinque anni. Si tratta di parole prive di significato, non ci sono azioni, solo promesse!”.

Sventolato come una vittoria, quello di Parigi sembrerebbe un processo troppo “morbido” e apatico, poco ambizioso, cui sorge il regolare, drammatico aspetto effimero di marketing gonfiato ad arte. Un vizio che si ripete a ogni appuntamento internazionale dove si “discute” di cambiamenti climatici senza avere coraggio e fermezza politica per “contenerne” gli effetti, frenando l’escalation delle alte temperature. Delusione delle Ong anche per ciò che concerne i fondi; se a Copenaghen (nel 2009), si indicava la cifra di 100 miliardi di dollari da erogare entro il 2020 ai paesi in via di sviluppo, incoraggiando una politica che riduca le produzioni altamente inquinanti, a Parigi vale lo stesso leitmotiv: “Servono 100 miliardi di dollari entro il 2020…” (e questo era risaputo). L’unica differenza sottolineata equivale a “un limite minimo” apportato alla somma, sotto la quale non si può calare. Al solito, per una nuova correzione sarà opportuno attendere il fatidico 2025.

Delusione delle Ong anche per ciò che concerne i fondi; se a Copenaghen (nel 2009), si indicava la cifra di 100 miliardi di dollari da erogare entro il 2020 ai paesi in via di sviluppo, incoraggiando una politica che riduca le produzioni altamente inquinanti, a Parigi vale lo stesso leitmotiv: “Servono 100 miliardi di dollari entro il 2020…” (e questo era risaputo). L’unica differenza sottolineata equivale a “un limite minimo” apportato alla somma, sotto la quale non si può calare. Al solito, per una nuova correzione sarà opportuno attendere il fatidico 2025.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Lentezza cronica e ingente mole di arretrato. È la situazione in cui versa, da decenni, il sistema di giustizia civile italiano. Molto carente sotto il profilo dei tempi di definizione dei procedimenti e poco accessibile sul piano dei costi. Con immaginabili ripercussioni sui principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Tanto per chiarire la portata della lungaggine dei processi, a Bologna, nel 2014, si è dovuto aspettare, mediamente, trentotto mesi per avere una sentenza, a Catania quarantaquattro, a Firenze trentanove, a Milano venticinque, a Napoli trentasette e a Taranto quarantaquattro.

L’efficienza dei tempi di definizione dei procedimenti va certamente correlata al numero dei magistrati in servizio: una scarsa copertura dell’organico che penalizza tutti i tribunali, i quali devono fare i conti anche con quella riguardante il personale amministrativo, coinvolto nello scarto tra i dipendenti previsti e quelli effettivamente in servizio.

E nonostante i giudici italiani abbiano dimostrato, nell’ultimo triennio, un’altissima capacità di smaltimento, il Belpaese vanta il triste primato in Europa, terza dopo Federazione Russa e Polonia, del maggior numero di affari civili pendenti in primo grado. Altri fattori che incidono sulla durata dei processi, secondo quanto si legge nel Report di CittadinanzAttiva Audit Civico nella Giustizia Civile, il tempo necessario al deposito di una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e lo scarso ricorso alla mediazione.

Quanto ai costi, l’annosa questione dell’insufficiente destinazione di adeguate risorse trova la sua evidenza nella (spinosa) tutela dei soggetti a rischio di emarginazione sociale: la difesa dei cittadini meno abbienti rivela tutta la precarietà di tenuta del sistema del patrocinio a spese dello Stato, essendo stato omesso un corrispondente stanziamento di risorse da dedicare alla retribuzione degli avvocati difensori per ‘gratuito patrocinio’.

A ciò si aggiungano le complicazioni burocratiche che accompagnano l’emissione dei decreti di liquidazione e una quasi totale mancanza di informazioni sia relativamente alle modalità di accesso sia per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al ‘gratuito patrocinio’ (nelle motivazioni di rigetto della domanda, quella dominante è legata ai requisiti di reddito). Un tassello che, spesso, penalizza gli utenti stranieri. Ai quali, in generale, la giustizia italiana rivolge scarsissima attenzione. Vedi l’assenza di servizi di interpretariato per le informazioni (con materiale informativo, appunto, redatto solo in lingua italiana) e, dove presente, a disposizione solo per le udienze.

Un tassello che, spesso, penalizza gli utenti stranieri. Ai quali, in generale, la giustizia italiana rivolge scarsissima attenzione. Vedi l’assenza di servizi di interpretariato per le informazioni (con materiale informativo, appunto, redatto solo in lingua italiana) e, dove presente, a disposizione solo per le udienze.

Ma il supporto per l’orientamento, l’accoglienza e l’ascolto dei cittadini nelle strutture giudiziarie fa acqua anche per gli utenti italiani: nei tribunali di tutta la Penisola, infatti, sono pochi i luoghi deputati (URP) a svolgere questa funzione. Per fortuna, il livello di accessibilità fisica per i fruitori dei luoghi di giustizia è, tutto sommato, positivo. Segnaletica a parte.