- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

La promessa elettorale di Hollande diventerà legge di Francia. In un discorso programmatico in Parlamento il primo ministro, Jean-Marc Ayrault, ha annunciato che dal primo semestre 2013 gli omosessuali potranno sposarsi e adottare figli. Finiranno quindi le odiose discriminazioni che ad oggi penalizzano i gay rispetto agli eterossessuali. La società civile francese è pronta per questo cambiamento, anche se molto di più per il matrimonio che per l’adozione.

Oggi, in Europa, il diritto al matrimonio per i gay esiste in 7 paesi: Danimarca, Spagna, Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia e Gran Bretagna e la svolta socialista francese preoccupa i cattolici, in modo particolare i vicini di casa italiani. Avvenire parla di pericoloso “zapaterismo” e mette in evidenza la resistenza della Conferenza dei vescovi francesi e del Partito democristiano. Anche se i toni della Chiesa cattolica francese non sono in alcun modo sovrapponibili a quelli del Vaticano e alla modalità di confronto con le Istituzioni cui siamo abituati nel nostro Paese.

La Chiesa francese rivendica il diritto di “manifestare ciò che rifiuta”, come in qualsiasi dinamica democratica e liberale che si rispetti. Ma la politica fa e farà il suo corso, senza interferenze legate al credo religioso e alle letture soggettive del bene. La legge ragiona squisitamente in termini di diritti e in Francia questo è patrimonio dei costituzionalisti, ma anche della gente comune.

Si fa strada l’idea che esistano diversi modelli familiari e non uno solo, dogmatico e rigido. Del resto sono già 200mila i bambini che in Francia vivono in famiglie omoparentali.

Lo sguardo all’Italia è piuttosto desolante perché è principalmente nella società civile che sono radicate forme di discriminazione e di rifiuto e nessuna opera di educazione e sensibilizzazione, che non sia qualche campagna spot, è mai stata seriamente promossa dalle Istituzioni. Soltanto pochi giorni fa era stata la televisione, attraverso le parole di un calciatore molto popolare, a veicolare tutti i tradizionali pregiudizi contro i gay e a farlo in orario di cena.

Del resto in un paese dove ancora i numeri di violenza contro le donne sono da capogiro, è evidente che la strada dell’emancipazione e della cultura della differenza è ancora tutta da costruire. Soprattutto, lo sappiano i teorici della famiglia giusta, aspettiamo di veder dimostrato il valore intrinseco della famiglia eterossessuale che continua ad essere confuso con la naturalità della procreazione.

Uno sguardo alla cugina Francia ancora una volta, come tante altre nella storia, potrebbe aiutarci a diventare un vero paese liberal-democratico e a riconoscere il valore di tante, anonime - e oggi clandestine - famiglie. Sacre come tutte le altre.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Carlo Musilli

di Carlo Musilli

"Che c'avete un'amica per italiano e latino?". La settimana scorsa al Provveditorato di Roma - l'ufficio provinciale che si occupa di scuola - poteva capitare di sentire una domanda del genere. E' così che alcuni impiegati del ministero dell'Istruzione hanno nominato i sostituti dei commissari esterni per gli esami di Stato, la beneamata maturità. Parliamo di chi è subentrato agli insegnanti già nominati che all'ultimo hanno dato forfait. Incarichi assegnati a caso, a chi passava di lì, ad amici e conoscenti dei professori o degli impiegati stessi. Poco importa che altri insegnanti - magari più titolati - avessero fatto domanda proprio per quel posto.

C'era perfino la graduatoria con i punteggi, una vera e propria classifica delle persone che avevano diritto a quel lavoro e a quei soldi (circa 700 euro, oltre la metà di uno stipendio medio nella scuola italiana). Ma bisognava andarle a ritrovare, convocarle, chiedere la loro disponibilità e se non accettavano passare al nome successivo sulla lista. Perché perdere tempo ed energie, quando si poteva risolvere tutto all'italiana? Altrenotizie ha raccolto la denuncia di Stefania: 32 anni, romana, insegnante precaria di storia e filosofia abilitata nel 2007.

Com'è andata al Provveditorato?

"Quando sono arrivata per chiedere la nomina eravamo in cinque. Alla fine della mattina eravamo diventati una cinquantina di professori in tutto. Un'impiegata ha preso i nomi della mia classe di concorso, poi ha iniziato a farci entrare nell'ufficio per assegnarci alle varie scuole. Il problema è che ci ha chiamato nell'ordine della lista che avevano stilato lì per lì, non ha nemmeno guardato le domande, la graduatoria, chi di noi era abilitato e chi no. Tutto nella più assoluta irregolarità". E voi non glielo avete fatto notare?

E voi non glielo avete fatto notare?

"Certo... La collega con il punteggio più alto ha protestato e l'impiegata ha dovuto ammettere che aveva ragione. Da quel momento ha iniziato a seguire l'ordine della graduatoria, lasciando i non abilitati in fondo. Ci ha messo una pezza, ma nemmeno questa era la procedura corretta da seguire".

Quali dovevano essere i criteri per le nomine?

"Per prima cosa avrebbero dovuto contattare tutti gli insegnanti abilitati che avevano fatto domanda per diventare commissari esterni. Una volta esauriti quei nomi bisognava passare alle graduatorie, a partire ovviamente dai punteggi più alti. Solo come ultima spiaggia si doveva ricorrere ai non abilitati".

E invece?

"Invece ha regnato il caos più totale: praticamente hanno preso in considerazione soltanto le persone che quella mattina passavano dal Provveditorato, a prescindere da chi fossero. Dico solo che verso mezzogiorno è arrivata una collega direttamente dalla spiaggia per chiedere se ci fosse un posticino per lei. Intanto l'impiegata ci domandava se avessimo un'amica per fare il commissario di italiano e latino...".

Ma perché insieme a voi non c'erano tutti i professori abilitati che avevano fatto domanda?

"Semplicemente perché non lo sapevano! Non esiste alcuna norma che obblighi gli insegnanti alla presenza fisica in Provveditorato per ottenere l'incarico. Penso che se tutti lo avessero saputo quella mattina saremmo stati in centinaia. Io ci sono arrivata per sentito dire. Me l'ha detto un'amica...".  Chi sono i non abilitati?

Chi sono i non abilitati?

"Sono persone che hanno conseguito solo la laurea, ma non hanno alcuna abilitazione professionale. Possono insegnare nelle scuole private, non in quelle pubbliche (a meno di esaurimento graduatorie) ma capita spesso che per vivere facciano tutt'altre professioni. Fino al 2008 per essere abilitati bisognava frequentare per due anni la SSIS (la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario, ndr). Per entrare c'era un concorso pubblico e alla fine bisognava sostenere un esame di Stato. Dal 2012, invece, partono i Tfa (Tirocini formativi attivi, ndr), che durano un solo anno".

Secondo te in che modo sono stati condizionati gli esami di quest'anno?

"Se io fossi il genitore di un ragazzo bocciato o uscito con un voto molto basso e venissi a sapere che il commissario esterno non era nemmeno abilitato, farei uno di quei ricorsi da togliere anche le mutande alla scuola pubblica. I ragazzi hanno diritto ad essere valutati da chi ha i titoli per sedere dietro alla cattedra. Il voto di maturità può essere decisivo per entrare in certe facoltà universitarie a numero chiuso. Ha una rilevanza perfino in alcuni concorsi. Lavorare così non è giusto né per gli insegnanti né per gli studenti".

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Mario Braconi

di Mario Braconi

E’ ufficiale: per una somma attorno ai 100 milioni di dollari, Facebook ha acquistato la start-up israeliana Face.com. Si completa così un percorso iniziato lo scorso aprile con la conquista di Istagram, piccola società che fornisce ai suoi iscritti (clienti Apple, e da poco anche Android) la possibilità di archiviare le fotografie scattate con gli smartphone, ritoccandole al volo. Il fondatore di Istagram, Kevin Systrom, aveva inizialmente fatto sapere che la società era valutata attorno ai 500 milioni di dollari.

Zuckerberg era talmente desideroso di portare a casa Istagram da intavolare una trattativa diretta con Systrom senza nemmeno parlarne con il Consiglio di amministrazione e senza il supporto di banche o avvocati. Al termine delle negoziazioni Zuckerberg ha finito per pagarla il doppio di quanto inizialmente richiesto dal suo fondatore, ovvero un miliardo di dollari.

Con Istagram, Facebook capitalizza una immensa quantità di scatti amatoriali: infatti, se la licenza d’uso Istagram prevede che le foto caricate sul sito restino di proprietà di chi le ha scattate, è pur vero che l’azienda si riserva un diritto di utilizzo (non esclusivo) di quel contenuto, da remunerarsi con pagamento onnicomprensivo (niente royalty da pagare per ogni utilizzo, per intenderci). Molte di quelle fotografie hanno per oggetto volti: quelli di fidanzati, compagni, amici, figli, amanti …

Ed è qui che entra in gioco l’ultimo gioiello della corona di re Zuckerberg. Sembra infatti che i software prodotti la società acquistata ieri, Face.com, riescano a “riconoscere” un volto in una fotografia. In questo modo per ogni singola fotografia caricata su Istagram, il codice scritto dagli ingegneri di Face si metterà al lavoro registrando, confrontando e salvando informazioni, fino ad essere in grado di associare a quell’immagine un’identità.

L’amministratore delegato di Face, Gil Hirschon, sostiene in un post ufficiale sul blog della società che “la nostra missione è ed è sempre stata quella di inventare modi sempre nuovi ed elettrizzanti per trasformare il riconoscimento facciale in elemento divertente e accattivante della vita quotidiana delle persone.” Ma le cose non stanno esattamente così.

In generale, la tecnologia di riconoscimento facciale rappresenta un salto quantico nelle interazioni persona-macchina, dal momento che consente per la prima volta ad esseri inanimati di “guardare” in faccia esseri umani e di riconoscerli. Questa funzione per millenni è stata appannaggio esclusivo dell’uomo: persino un neonato, che vede poco e male, a poche ore di vita è già in grado di riconoscere il volto della madre.

In generale, la tecnologia di riconoscimento facciale rappresenta un salto quantico nelle interazioni persona-macchina, dal momento che consente per la prima volta ad esseri inanimati di “guardare” in faccia esseri umani e di riconoscerli. Questa funzione per millenni è stata appannaggio esclusivo dell’uomo: persino un neonato, che vede poco e male, a poche ore di vita è già in grado di riconoscere il volto della madre.

Le macchine, insomma, hanno cominciato, in massa, a ricambiare il nostro sguardo. La cosa dà veramente i brividi se si considera che, secondo alcune stime, ogni giorno vengono caricate su Facebook qualche cosa come 200 milioni di fotografie degli utenti. La possibilità che i database di Facebook possano diventare un domani un modo per sorvegliare e controllare le masse non è un più l’esito morboso di deliri paranoici e/o neo-luddisti.

Certo, il social network, tra le altre cose, ci ha consentito di condividere con centinaia di “amici” virtuali emozioni e pensieri momentanei - se rimanessero confinati nella nostra scatola cranica, peraltro, non sarebbe poi un gran danno - ma questa è un’altra storia. Tuttavia, l’interconnessione pesante ha un prezzo. Pensiamo ad una tecnologia come quella dei cosiddetti “smart billboard” (ovvero cartelloni pubblicitari “furbi”, in grado di determinare dall’apparenza il sesso e i movimenti delle persone che li stanno guardando).

E ora abbiniamo quella diavoleria ad un database che contiene qualche miliardo di immagini di persone di cui “conosce” nome e cognome, indirizzo e ogni altra cosa che volontariamente esse decidano di dargli in pasto. Ecco, potremmo avere presto un cartellone pubblicitario che ti guarda in faccia e che in pochi decimi di secondi saprà come ti chiami, che sei single e gay, ascolti musica country e ami le auto sportive. Senza contare che questa tecnologia, applicata su così larga scala, diventerà l’Eldorado di stalker e maniaci vari, che domani potrebbero semplicemente rubare una foto ad una ragazza, per poi scoprire su di lei (in tempo reale e senza sforzo) un mucchio di informazioni: le sue abitudini, i locali che frequenta, eccetera. Il paradiso dell’interazione mediata dal silicio, con qualche click, può diventare l’inferno.

Va detto che Facebook ha già dimostrato in passato un forte interesse per la tecnologia di riconoscimento facciale: talmente forte da far passare in secondo piano ogni considerazione in merito alla privacy. Un software simile a Face era infatti stato attivato per gli utenti americani sin dal lontano dicembre 2010: questo codice, dopo aver “visto” un po’ di foto dello stesso soggetto, provvedeva a proporre una proposta di tag (etichetta) a chi ne caricasse una nuova che contenesse l’immagine di una persona con fattezze simili a quelle riscontrate su altre foto etichettate in precedenza.

Peccato che agli utenti europei il servizio fosse stato attivato senza alcun avviso: c’era sempre la possibilità di fare “opt-out”, ovvero di disattivare il servizio, ma la gran parte degli iscritti non era a conoscenza del fatto che esso era stato messo in funzione. Attualmente la situazione non è chiara. Se si va sul pannello dei settaggi della privacy di Facebook, un menù ci chiede semplicemente chi vogliamo autorizzare a suggerire “tag” su foto che “sembrano riprodurre la tua immagine”. Questo sembrerebbe significare che per default Facebook continua ad ispezionare le foto che “postiamo” e a cercare associazioni con elementi noti.

D’altra parte, come giustamente ricorda PC World, è importante scindere le funzioni che il sistema mette a disposizione degli utenti e quello che i suoi algoritmi continuano a fare, che gli utenti lo sappiano o meno. In altre parole, anche se Facebook disattivasse completamente il riconoscimento facciale come funzione che aiuti gli utenti a catalogare velocemente le foto degli amici, nulla impedirebbe ai suoi meccanismi interni di continuare ad analizzare e catalogare le nostre foto.

D’altra parte, come giustamente ricorda PC World, è importante scindere le funzioni che il sistema mette a disposizione degli utenti e quello che i suoi algoritmi continuano a fare, che gli utenti lo sappiano o meno. In altre parole, anche se Facebook disattivasse completamente il riconoscimento facciale come funzione che aiuti gli utenti a catalogare velocemente le foto degli amici, nulla impedirebbe ai suoi meccanismi interni di continuare ad analizzare e catalogare le nostre foto.

Da questo punto di vista, è essenziale che le società tecnologiche dialoghino apertamente con i propri utenti, spiegando loro senza infingimenti quello che sono in grado di fare: solo così si può immaginare un “opt-out” che abbia senso compiuto. E’ infatti difficile rinunciare a qualche cosa che non si conosce nei dettagli.

Va detto che anche Facebook non è l’unico attore interessato alla facial recognition: a giugno dell’anno scorso, Eric Schimdt, presidente del consiglio di amministrazione di Google, dichiarò che la “sorprendente accuratezza” del riconoscimento facciale è “davvero preoccupante”. Una ammissione un po’ ipocrita, dal momento che chiunque si sia gingillato un po’ con gli album virtuali di PICASA (una utility Google per l’archiviazione delle foto) avrà notato che quel software, già diversi anni fa, era in grado, su richiesta, di analizzare tutto il disco fisso alla ricerca di immagini che ci assomigliassero.

Non che il programma funzionasse bene: a chi scrive ad esempio è toccato il lusinghiero quanto incongruo merito di essere scambiato per … David Bowie! Questo solo per dire che a Google l’idea di un software che riconosca i volti delle persone non dispiace. Tanto è vero che Google Plus, il social network della casa di Mountain View, sta attivando un servizio simile a quello di Facebook, dal nome “Find my face” (trova la mia faccia).

La buona notizia è che tale accessorio è attivabile su richiesta (“opt-in”) e che quindi in teoria gli iscritti non dovrebbero avere sorprese. Fermo restando quanto sopra detto per Facebook: ovvero che la semplice potenzialità di analisi è un rischio in sé, indipendentemente dal modo in cui il fornitore decida di condividerla con i suoi utenti. La buona notizie è che esiste un modo per proteggersi: taggare con il vostro nome e cognome splendide foto di alberi e peluche. Per le macchine questo piccolo stratagemma potrebbe essere fatale.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Rosa Ana De Santis

di Rosa Ana De Santis

E’ accaduto a Roma mercoledi scorso, zona Eur. Guido Allegrezza, uno degli organizzatori della Settimana Arcobaleno è stato aggredito. La sua faccia pestata a sangue compare sulle pagine di tutti i quotidiani e la polizia indaga sugli aggressori tutti romani, protagonisti di un assalto in pieno stile omofobo. Arriva la consueta solidarietà dalle Istituzioni, di Sindaco e vicesindaco, che però non sprecano mezza parola sulla mancanza di una legge ad hoc, finora ostacolata dal bigottismo della solita area cattolica che finge di non vedere la vera emergenza che colpisce la Capitale, non l’ultimo paesello dell’entroterra.

Il Pd, attraverso le parole di Enzo Foschi - consigliere della Regione - avanzerà la proposta di una legge almeno regionale.

Andrà avanti l’organizzazione della Settimana della Cultura che culminerà il 22 giugno e le associazioni di riferimento del mondo gay e trans gender assicurano che non si lasceranno intimidire dalle violenze. Rimane la sola paura di assistere impotenti ad una escalation di pestaggi che ha lasciato per strada una lunga lista di persone prima di Guido Allegrezza.

Impotenti, anzi complici, come diventano le Istituzioni che non sanno o non vogliono tutelare cittadini che più di altri patiscono discriminazioni. La storia dell’emancipazione femminile o delle aggressioni razziste o antisemite sembra non aver insegnato nulla.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

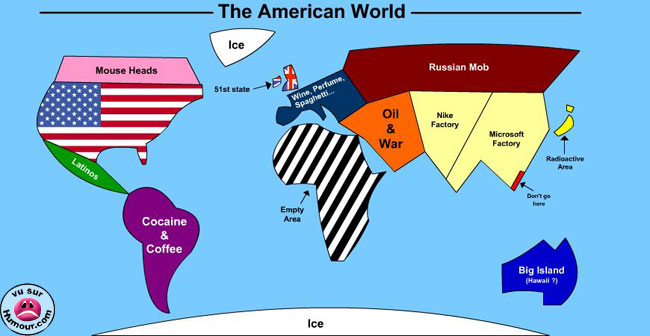

Come nei grandi film gli ingredienti ci sono tutti, per una trama sebbene conosciuta comunque coinvolgente se si vuole prevedere come si articolerà il finale. Il tema è il declino americano, un classico della cultura statunitense che s’inizia negli anni Cinquanta, quando i sovietici lanciando nello spazio lo Sputnik shoccarono a tal punto gli americani che essi crederono di perdere per sempre il loro dominio sul mondo post Seconda guerra mondiale. Oggi è la Grande Recessione e la debolezza di Obama a far tremare la Nazione.

Prima ancora c’erano le guerre di Bush e il conflitto di civiltà descritto da Huntington a farli immaginare come dei perdenti. Per non parlare dell’attentato dell’11 settembre, dopo il quale la visione americanocentrica del mondo era data per spacciata. Mai si era giunti a una conclusione così tranciante, nemmeno con la grande crisi petrolifera che pur aveva provocato non pochi dolori. Per ritrovare sulla stampa americana una visione così nera sul declino, bisogna risalire alla debacle in Vietnam con quel drammatico 15 agosto 1971, in cui il presidente Richard Nixon annunciò al mondo che i dollari non erano più convertibili in oro. Poiché - precisò - vi era ormai più moneta circolante che riserve di metallo nella Banca centrale.

Insomma - s’è visto - il tema del declino è una costante della cultura e della politica americana che forse risale addirittura da prima della fondazione stessa degli Stati Uniti. Il dramma è sempre lo stesso, cambiano soltanto i protagonisti e gli scenari.

Tra i protagonisti dei nuovi scenari c’è il movimento di «Occupy Wall Street». Le prime volte in cui si è parlato di un gruppo di attivisti che il 17 settembre dell’anno scorso si era accampato a Zuccotti Park per protestare contro le politiche finanziarie statunitensi accusate di incrementare il divario tra ricchi e poveri, la vicenda occupava appena le prime pagine dei quotidiani locali americani. Questo accadeva sebbene Zuccotti Park si trovi a Downtown Manhattan, nel Distretto finanziario a due isolati dalla Borsa di Wall Street e a un isolato dall’area di Ground Zero; sebbene sia un parco rettangolare di tremila metri quadrati, delimitato da Broadway, Trinity Place, Liberty Street e Cedar Street, cioè in pieno centro di New York.

Insomma, il 17 settembre il neonato gruppo del movimento di «Occupy Wall Street» (OWS), che aveva compiuto i primi sit-in dimostrativi nella via adiacente alla Borsa e che ne era stato allontanato, si era installato a Zuccotti Park. Vi restò per quasi due mesi, finché Il sindaco Mike Bloomberg non passò dalla tolleranza totale alla tolleranza zero come accade a chi non rispetta il divieto, previsto anche per Zuccotti Park, di piantare tende e di rendere non godibili agli altri cittadini gli spazi pubblici. A sgomberarlo ci pensò con un blitz la polizia. Gli agenti si avvicinarono, provarono senza successo a sollevare gli attivisti di peso, li invitarono a più riprese ad «andare via subito», ma poiché la resistenza continuava scattò l’ordine di arrestarli. Alle 4,30 del mattino del 14 di novembre gli arrestati erano 140, ma Zuccotti Park era sgomberato. Gli agenti smantellarono quanto era stato disseminato in quei due mesi di occupazione: sacchi a pelo, coperte, tavolini, librerie, cucine, insegne e bandiere, vennero accatastati e portati via.

A sgomberarlo ci pensò con un blitz la polizia. Gli agenti si avvicinarono, provarono senza successo a sollevare gli attivisti di peso, li invitarono a più riprese ad «andare via subito», ma poiché la resistenza continuava scattò l’ordine di arrestarli. Alle 4,30 del mattino del 14 di novembre gli arrestati erano 140, ma Zuccotti Park era sgomberato. Gli agenti smantellarono quanto era stato disseminato in quei due mesi di occupazione: sacchi a pelo, coperte, tavolini, librerie, cucine, insegne e bandiere, vennero accatastati e portati via.

Gli scontri dell’altra settimana a Chicago tra gli attivisti di «Occupy Wall Street» e le forze di polizia sono stati molto più pesanti. A decine i dimostranti sono stati sbattuti violentemente a terra, messi in manette e portati via mentre la folla lanciava ogni sorta di oggetti contro la polizia in assetto antisommossa. Gli scontri erano scoppiati quando al corteo diretto alla sede del summit della Nato, dove i leader dell’Alleanza stavano discutendo della guerra in Afghanistan, era stato impedito di proseguire. Tanta era stata la violenza in quella giornata che il movimento si era conquistato l’attenzione dei media nazionali e internazionali e pure quella di centinaia di simpatizzanti che hanno espresso la loro solidarietà, inclusi molti leader sindacali, intellettuali di spicco come Slavoj Zizek, e altre note figure come Michael Moore .

Così gli scontri tra polizia e manifestanti avevano distolto l’attenzione mediatica dal summit della Nato, o per essere più precisi essa si era soffermata soltanto su quell’«ora possiamo davvero porre fine a questa guerra», con il quale presidente americano, Barack Obama, aveva salutato l’accordo raggiunto sulla exit strategy dall’Afghanistan, dopo quasi 11 anni dall’inizio della guerra e a poco più di un anno dall’uccisione in Pakistan di Osama Bin Laden

Del resto era il ritiro delle truppe da Kabul la notizia più attesa. Molta meno attenzione invece era stata data alla strategia a più lungo termine dell’Alleanza atlantica che mira a includere il maggior numero possibile di Paesi nella Nato, oramai votata a diventare, come ha spiegato il suo segretario generale, Anders Fogh Rasmussen, «il nucleo di una rete di patti per la sicurezza e un centro di consultazione su questioni di sicurezza globale»; e naturalmente «un’istituzione collegata globalmente» con oltre quaranta Paesi e con altrettante se non di più organizzazioni internazionali.

Per la cronaca, i Paesi coinvolti sono quelli europei che non fanno parte della Nato, come Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia, e aspiranti e possibili membri della Nato come Bosnia, Serbia, Macedonia, Ucraina, Bielorussia e anche la Russia. Ai quali vanno aggiunti tutti i Paesi dell’Asia centrale - dal Turkmenistan al Kazakhstan, così come Armenia, Azerbaigian, Afghanistan, Pakistan e Mongolia - così come il Maghreb intero, dal Marocco all’Egitto, così come Israele, Giordania, Iraq, Bahrain, Qatar, Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti. Vi si aggiungano a completamento, i partner del Pacifico che includono Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda.

Se si tracciano i percorsi che dalla Nato s’irradiano verso tutti Paesi elencati e alla miriade di organizzazioni, si dipana una maglia fitta di presidi di sicurezza del tutto simile, nei tracciati, a una mappa di contatti Internet o a quelle che riproducono sugli atlanti la disposizione delle galassie. Così illustrando meglio si può ribadire ai più scettici che il mondo è cambiato, che non è più unipolare, bipolare, o anche multipolare, perché gli attori che contano non sono più i singoli Stati, ma i gruppi di Stati che s’interconettono ogni qualvolta c’è un attentato alla sicurezza o se ne paventi il pericolo. Questo nelle intenzioni è il progetto del mutamento strutturale che secondo i promotori (leggi Usa) avrebbe un enorme significato pratico. Per cominciare vorrebbe dire che non solo i mezzi militari della Nato, ma anche il suo capitale umano e le nozioni pratiche nella lotta contro diversi tipi di minacce, sarebbero disponibili globalmente. Infatti, dopo l’implosione dell’Urss la Nato non è più il martello che si contrapponeva al Patto di Varsavia, piuttosto mira a diventare una sorta di kit di opzioni di sicurezza per affrontare le minacce comuni come il terrorismo, la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche, senza escludere la pirateria.

Questo nelle intenzioni è il progetto del mutamento strutturale che secondo i promotori (leggi Usa) avrebbe un enorme significato pratico. Per cominciare vorrebbe dire che non solo i mezzi militari della Nato, ma anche il suo capitale umano e le nozioni pratiche nella lotta contro diversi tipi di minacce, sarebbero disponibili globalmente. Infatti, dopo l’implosione dell’Urss la Nato non è più il martello che si contrapponeva al Patto di Varsavia, piuttosto mira a diventare una sorta di kit di opzioni di sicurezza per affrontare le minacce comuni come il terrorismo, la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche, senza escludere la pirateria.

Pertanto, quando il mutamento strutturale diventerà realtà la Nato potrà schierarsi accanto a qualsiasi Paese o gruppo di Paesi che «scelga di assumere un ruolo guida nell’adempimento di un mandato delle Nazioni Unite». Siccome il membro con più potere è quello che governa il maggior numero di collegamenti, il dominio americano è destinato a crescere.

Questo vorrebbe dire un Occidente sempre di più americanocentrico, (come scrive nei suoi libri lo scenarista e direttore dell’agenzia di intelligence privata Stratfor George Friedman), che potrebbe attrarre nella sua orbita l’Eurasia o comunque coartarla. Insomma, partendo dallo scudo missilistico che ormai è già operativo, con il nuovo assetto della Nato gli Stati Uniti continuerebbero a controllare i mari, a difendere il commercio globale, ormai diviso a metà sul versante Atlantico tra l’America e l’Europa e, per l’altra metà, sul versante Pacifico tra l’America e l’Asia. In breve, governerebbero un sistema di alleanze internazionali che raggruppa il 70 per cento del potere economico mondiale.

Lo scenario che si prospetta dispiace alla Russia, che ha già preso le distanze dalle iniziative americane. Infatti, quando il 17 novembre scorso l’Alleanza ha condotto un’esercitazione - «Rapid Arrow» - con la quale ha saggiato per la prima volta la sua capacità di abbattere missili lanciati contro il territorio europeo, la Russia ha manifestato in tempo reale il suo dissenso sullo scudo missilistico come difesa continentale, anzi lo ha definito un progetto ostile. Così di colpo sono montate le tensioni tra gli Usa e la Russia, tant’è che Vladimir Putin non ha partecipato al G8 americano di Camp David. Al suo posto ha mandato Medvedev, con cui si è scambiato la poltrona, nominandolo Primo Ministro. Uno sgarbo agli Stati Uniti che ha confermato il gelo sceso tra i due Paesi, come non si vedeva forse dai tempi in cui Boris Eltsin era stato progressivamente ammesso nel club dei grandi.

Tuttavia a Chicago, i leader dei Paesi membri dell'Alleanza avevano discusso di Afghanistan, di scudo missilistico europeo e di altri temi di sicurezza internazionale, come nulla fosse accaduto. Stessa sorte ( e non poteva essere altrimenti) avevano riservato ai clamori della piazza. Infatti il corteo dei dimostranti si era mosso a mezzogiorno guidato dal reverendo Jesse Jackson e scortato da poliziotti a cavallo. La folla era composta soprattutto da persone che avevano poco a che fare con le tematiche affrontate nel 25esimo summit ufficiale dell'Alleanza creata nel 1949. Accanto agli attivisti per la pace e ai no global, la maggioranza era di persone che protestavano contro la sperequazione economica. Alla manifestazione, come detto, «Occupy» era tra i protagonisti principali, i suoi attacchi erano mirati a tutto campo: «La Nato è uno strumento per tenere poveri i poveri e ricchi i ricchi»; «La Nato è il braccio armato dell'uno per cento».

Noam Chomsky, intellettuale di spicco, autore di molti libri e di articoli su questioni internazionali e socio-politiche, ha definito «Occupy» come un «qualcosa di estremamente emozionante. Senza precedenti, veramente». E ha concluso: «Non c’è mai stato niente di simile che mi venga in mente. Se riuscirà a sopravvivere anche durante il lungo periodo oscuro che ci aspetta - perché la vittoria non arriverà presto - potrebbe segnare un momento significativo nella storia americana». Sicuramente le sue considerazioni sono un po’ sopra le righe.

Dopotutto anche Chomsky , Institute Professor in pensione, appartiene alla razza dei vecchi che, come scrive Elio Vittorini, «hanno fino all’ultimo nel cuore un uccello che canta, e fino all’ultimo ascoltano il proprio cuore-canarino». Perché - si tenga a mente - per tutta una serie di accadimenti la democrazia nel corso dei decenni (negli Usa come altrove) si è andata sclerotizzando proprio nel suo punto centrale: la rappresentatività del governo nei confronti delle domande dei governati.

Il primo colpo glielo diede appunto Richard Nixon quando dovette ammettere che la Banca centrale non poteva più assicurare la convertibilità della moneta in oro. La nuova realtà significò per molti analisti una dichiarazione implicita di bancarotta. Infatti, da allora in poi il dollaro è stato sostenuto con le bombe perché restasse la valuta di riferimento, e così facendo si posero dei limiti sostanziali alla democrazia rappresentativa, come la indicò Lincoln nel discorso di Gettysburg (19 novembre 1863). Infatti egli dipinse un sistema nel quale, più che permettere alla popolazione di autogovernarsi le si accorda il potere di eleggere e destituire i suoi stessi governanti in modo regolare, per tutelare le proprie libertà. Un secolo e mezzo dopo, nell'America attraversata dalla più grande crisi dai tempi della Grande Depressione, il sistema politico americano è stato messo letteralmente a nudo: la sua incapacità di amministrare l’economia (vuoi per incompetenza, vuoi perché le questioni vanno al di là della sfera nazionale) è ormai sotto gli occhi di tutti, come pure la sua insufficienza rappresentativa e la sua sottomissione ai poteri dei mercati, gli eccessi dei quali si dimostra incapace di governare.

Un secolo e mezzo dopo, nell'America attraversata dalla più grande crisi dai tempi della Grande Depressione, il sistema politico americano è stato messo letteralmente a nudo: la sua incapacità di amministrare l’economia (vuoi per incompetenza, vuoi perché le questioni vanno al di là della sfera nazionale) è ormai sotto gli occhi di tutti, come pure la sua insufficienza rappresentativa e la sua sottomissione ai poteri dei mercati, gli eccessi dei quali si dimostra incapace di governare.

Naturalmente il movimento «Occupy Wall Street» non ha leader riconosciuti che abbiano titolo o volontà di stilare un programma che riempia il vuoto lasciato dal governo del presidente Obama. Gli aderenti si barricano dietro lo slogan «siamo il 99 per cento» (della nazione americana), per poter urlare al mondo che è soltanto l’uno per cento che possiede la ricchezza negli Stati Uniti. Ma essi non vanno oltre la protesta, sebbene il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, sostenendo che si è iniziata “l’èra dell'uno per cento”, abbia sollecitato un confronto su questa realtà.

Naturalmente, la critica al capitalismo e l’aspirazione ad una società più egualitaria, votata alla redistribuzione della ricchezza sono i temi che fanno da sottofondo al movimento. Così come pure l’adesione di sindacalisti, di anarchici, di personaggi come Michael Moore completano lo scenario. Tuttavia, sebbene il pugno chiuso e «La rivoluzione continua ovunque» che fanno parte del logo di OWS consacrano la volontà di rottura del sistema in atto, il movimento ha accentuato la sua peculiarità tutta economica più che ideologica della protesta.

Il modello è un po’ quello del «Tea Party», l'ambiguo movimento liberista, libertario e conservatore, ma con toni infelici di estremismo che non è diventato partito, ma che ha aperto la strada alla protesta e ha condizionato gli uomini e le scelte dei repubblicani. La folla dei «Tea Party» è lo specchio del malcontento americano contro Washington visto da destra. «Occupy Wall Street» è il malcontento schierato sul versante opposto. Il radicalismo della protesta - da sempre - mobilita le coscienze, eccita gli animi, galvanizza i militanti. Si tenga a mente che gli americani imbracciano spesso i forconi della contestazione, come in una versione aggiornata del celebre dipinto «American Gothic» di Grant Wood (1930). Il populismo di destra e di sinistra è una costante della tradizione politica statunitense, specie in tempi di crisi economica come adesso. Sicché il presidente Obama è compresso da una parte dal «Tea Party» che l’accusa di aver trasformato l'America in un paese socialista e dall’altra parte da «Occupy» che lo accusa di essersi svenduto a Wall Street.

Di norma in America le proteste populiste vengono alla lunga riassorbite nei meccanismi democratici e costituzionali, con meno traumi rispetto alla storia europea. Lo saranno anche questa volta? «Andiamo a Chicago per non tornare più indietro». Probabilmente esagerava Louis a parlare così, ma l’enorme tatuaggio che gli copre tutto il braccio destro era chiaro: «Faith is Pain», per credere bisogna soffrire. Sofferenze a parte, il movimento riesce a raccogliere proseliti, a centinaia. Tant’è che si è già stilato un calendario di manifestazioni che ne prevede una di grande a Filadelfia il 4 luglio, e una epocale a Zuccotti Park il 17 settembre - primo anniversario della fondazione di «Occupy Wall Street» - dove si stima di poter radunare un milione di persone. Gli attivisti si organizzano prendendo spunto dalle tecniche di organizzazione sociale della sinistra radicale dettate negli anni Settanta da Saul Alinski. Non è un caso che nelle classifiche dei libri più venduti su Amazon siano saliti sia la saga antistatalista di Ayn Rand sia il manuale di regole per i radicali di Alinski. Il fenomeno «Occupy Wall Street» e «Tea Party» ha comunque traumatizzato la società americana. Il primo a esserlo è Barack Obama, il presidente, che sembra non aver ancora trovato la chiave, i toni e le ricette per unificare il Paese nella crisi, far ripartire l'economia e assicurare la sicurezza sociale ai concittadini

Il fenomeno «Occupy Wall Street» e «Tea Party» ha comunque traumatizzato la società americana. Il primo a esserlo è Barack Obama, il presidente, che sembra non aver ancora trovato la chiave, i toni e le ricette per unificare il Paese nella crisi, far ripartire l'economia e assicurare la sicurezza sociale ai concittadini

Va pure riconosciuto che gli Stati Uniti sono vittime dei mercati finanziari che hanno portato l’economia al collasso. La speculazione è antica, ma gli sviluppi tecnologici, politici e finanziari l’hanno resa molto più aggressiva. Questo nuovo modo di condurre l’attività bancaria attraverso scambi internazionali rapidissimi comporta rischi enormi. E si porta dietro la tentazione di colossali profitti finanziari che indignano l’opinione pubblica, la quale si radicalizza sempre di più.

Ne è una riprova la vicenda “Facebook” che ha portato alla luce uno di quei segreti che a Wall Street, pur facendo finta di nulla, tutti conoscono: i grandi investitori ricevono un trattamento di favore rispetto ai piccoli azionisti. Le polemiche scatenatesi nei giorni scorsi attorno al ruolo svolto da Morgan Stanley (la holding bancaria con facoltà di raccogliere anche depositi a risparmio) vertono proprio su questo, cioè sul fatto che alcuni grandi investitori siano stati informati della revisione al ribasso delle stime di fatturato del social network per il secondo trimestre e per l'intero 2012 dopo che erano affiorati nuovi dati, mentre al grande pubblico non è stato dato alcun avvertimento.

Insomma, i mercati hanno sottomesso il potere politico ai loro interessi, diventando una sfera di potere autonomo e indipendente. Il risultato è che l’interesse collettivo è relegato in secondo piano, come principio ispiratore delle politiche pubbliche, così come si stempera da parte del governo l’obbligo di rendere conto del proprio operato ai cittadini. La svolta americana si è rivelata contagiosa, sicché mentre dal punto di vista quantitativo le democrazie trionfano nel mondo, dal punto di vista qualitativo si sono considerevolmente deteriorate.

Insomma, la crisi ha mostrato i limiti della politica di fronte allo strapotere dell'economia e i movimenti popolari denunciano la distanza dei sistemi occidentali dai loro cittadini, ma ben poco possono fare per invertire la tendenza. Anche perché il Paese che tentasse di ostacolare le galoppate finanziarie del capitalismo liberista verrebbe punito dal mercato attraverso la fuga dei capitali, la svalutazione della moneta e l’abbassamento del rating del credito. E’ già accaduto nella storia dei Paesi industrializzati. L’Eurasia ha di che preoccuparsene. Pertanto l’ordine è perentorio: tutti allineati e coperti perché il G-20, il club che avrebbe dovuto coinvolgere le economie emergenti, dal Brasile all'India, è stato stoppato dalla crisi finanziaria internazionale e dall'impossibilità di trovare una soluzione condivisa della governance mondiale. Non è nemmeno ipotizzabile alla guida del mondo l'alternativa del G-3 - America, Europa e Giappone - perché agli Stati Uniti mancano le risorse, l'Unione Europea è impegnata nel salvataggio della sua moneta e il Giappone ha numerosi problemi interni. Insomma, vivremmo già nel mondo del G-Zero.

Pertanto l’ordine è perentorio: tutti allineati e coperti perché il G-20, il club che avrebbe dovuto coinvolgere le economie emergenti, dal Brasile all'India, è stato stoppato dalla crisi finanziaria internazionale e dall'impossibilità di trovare una soluzione condivisa della governance mondiale. Non è nemmeno ipotizzabile alla guida del mondo l'alternativa del G-3 - America, Europa e Giappone - perché agli Stati Uniti mancano le risorse, l'Unione Europea è impegnata nel salvataggio della sua moneta e il Giappone ha numerosi problemi interni. Insomma, vivremmo già nel mondo del G-Zero.

Almeno così la pensa Ian Bremmer, politologo internazionale, che in questi giorni è alla ribalta delle cronache per l’uscita nelle librerie del suo ultimo saggio: “Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World”. Il mondo è del G-Zero perché, spiega Ian Bremmer, nessuna nazione, nessun blocco di Paesi, nessun leader internazionale ha la forza, la volontà e il peso specifico per guidare la comunità internazionale. Le grandi potenze mondiali, secondo lo studioso americano, hanno messo da parte ogni aspirazione globale.

Siccome l'èra delle grandi potenze contrapposte è finito, rincara Bremmer, anche il mondo unipolare è stato archiviato con l'uscita di George W. Bush dalla Casa Bianca. Si aggiunga pure che un’impetuosa ascesa da parte di altri Paesi, “the rise of the rest”, non c'è stata. Pertanto, Obama amministra il declino americano, contribuendo alla creazione del mondo del G-Zero che, secondo le conclusioni catastrofiche del “doctor” Bremmer provocherà più conflitti che cooperazione.

Infatti, per prevenirli il Presidente dell’America in declino dovrà, seppure riluttante, assumere il ruolo egemone nel mondo del G-Zero. Almeno, finché il nuovo assetto della Nato non sarà operativo, la pace in Medio Oriente non sarà raggiunta, la minaccia nucleare iraniana cancellata, la ripresa economica avviata. Siccome c’è ancora parecchio da fare il mondo resterà americanocentrico - con tutti i guai che ne conseguono - per molto tempo ancora. Sicuramente troppo.

www.vincenzomaddaloni.it