- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Chi l’ha detto che la salute non ha prezzo? Liste d’attesa lunghissime, ticket eccessivamente gravosi, assistenza territoriale in affanno, malpractice e servizi per la salute mentale fuori uso: a fare le spese per le inefficienze di un Sistema Sanitario Nazionale sempre meno accessibile, i cittadini. Con la soluzione di rivolgersi progressivamente alle prestazioni sanitarie private.

Stando a quanto riporta il XVIII Rapporto PiT Salute 2015 Sanità pubblica, accesso privato, redatto da Cittadinanzattiva, al primo posto della classifica delle difficoltà segnalate, ci sono i tempi di attesa.

Esami diagnostici, interventi chirurgici e visite specialistiche possono attendere: mediamente, per una risonanza magnetica tredici mesi, per un’ecografia nove, per una mammografia dodici, per una colonscopia otto e per un elettrocardiogramma sette.

Esami (in generale) per i quali si registra anche un aumento del ticket. Altra frizione, l’esenzione del pagamento non solo troppo elevato, ma, relativamente al quale, spesso, le informazioni complete e corrette scarseggiano finanche alla mancata applicazione per imperizia del medico prescrivente o per mancata indicazione dei pazienti.

Numerose le prestazioni a costo pieno. Oltre che per l’acquisto dei farmaci, il peso del ticket sulla diagnostica e la specialistica sta diventando sempre più oneroso, così come i costi per le prestazioni in intramoenia, da dover sostenere per affrontare tempestivamente il bisogno di cura negato dalla sanità pubblica.

Un servizio, pure quello, di malpractice, al secondo posto nella graduatoria delle preoccupazioni dei cittadini: errori terapeutici - in ortopedia, chirurgia generale e oculistica e diagnostici in oncologia, ortopedia, ginecologia e ostetricia -; condizioni inaccettabili delle strutture, disattenzione del personale sanitario, infezioni nosocomiali e da sangue infetto.

Negate le visite a domicilio o il rilascio di una prescrizione da parte del medico di famiglia che originano lamentele sull’assistenza sanitaria di base. Voce, al terzo posto della lista, che turba il 30,1 per cento dei cittadini. Compresa la riabilitazione, carente o di scarsa qualità nei servizi ospedalieri e raramente attivabile a domicilio. In difficoltà anche la ASL che risentono della mancanza di fondi pure per il rinnovo o l’acquisto di apparecchiature. In ultimo, ma fondamentali, i servizi per la salute mentale. Problema ormai cronico e ingravescente per l’assenza di risorse e di personale, le criticità più segnalate sono il ricovero in strutture inadeguate, la difficoltà di accesso alle cure pubbliche - per una visita psichiatrica, l’attesa è di tredici mesi - e le pratiche relative alle procedure di Trattamento Sanitario Obbligatorio.

In ultimo, ma fondamentali, i servizi per la salute mentale. Problema ormai cronico e ingravescente per l’assenza di risorse e di personale, le criticità più segnalate sono il ricovero in strutture inadeguate, la difficoltà di accesso alle cure pubbliche - per una visita psichiatrica, l’attesa è di tredici mesi - e le pratiche relative alle procedure di Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Il 75,4 per cento reclama inefficienze relative ai servizi ricevuti in ospedale, soprattutto nella rete emergenza-urgenza: l’attesa per l’accesso al pronto soccorso rappresenta il più rilevante dei problemi. Seguito da quello della mobilità sanitaria. Sani a tutti i costi, certo. E a caro prezzo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Dall’approvazione della legge penitenziaria del 1975, nella quale si prevedeva la costituzione di uno specifico ordinamento penitenziario minorile, nulla è cambiato. Il processo di decarcerizzazione dei minori che ha portato dagli ottomila e cinquecento ingressi ai circa cinquecento, è frutto di un cambiamento culturale e organizzativo e, non certo, di stravolgimenti normativi.

Il calo delle entrate si può osservare già analizzando la diminuzione di quelle nei Centri di prima accoglienza, ventisette in Italia, in cui i ragazzi sostano, in stato di fermo, per novantasei ore prima dell’udienza di convalida. Una tendenza al ribasso, spiegata anche dal collocamento alternativo all’istituto di pena: la comunità ministeriale o privata e la ‘messa alla prova’, una misura, non solo altra rispetto al carcere, ma anche al processo, sospeso durante l’istituto.

Sta di fatto che, a oggi, le presenza dei minori negli istituti di pena sono quattrocentoquarantanove, dato ormai più o meno stabile nel tempo, che dimostra, però, come il sistema della giustizia minorile, che punta all’interesse del ragazzo finanche rispetto alle esigenze di sicurezza (chapeau), sia riuscito a contenere il ricorso alla detenzione.

Ma proprio per questo, per i minori che non sono riusciti a intraprendere nessun percorso alternativo, risulta il luogo degli esclusi. Discriminatorio e stigmatizzante, sebbene dal 1988 in poi, il legislatore si sia mosso per evitare forme di etichettamento criminale, tipo non menzione nel casellario giudiziario e perdono giudiziale. Ottima mossa: negli ultimi venticinque anni, alla minore durezza della risposta punitiva, infatti, non è corrisposto un aumento dei tassi di devianza o di recidiva. Anzi, ha liberato il campo da prese di posizioni stereotipate (e qualunquiste) nel dibattito pubblico: la severità della pena non ha alcuna efficacia deterrente.

E se, dal punto di vista procedurale, il minore è tutelato, quanto alle norme penitenziarie, ferme, appunto al 1975, la strada da percorrere, verso un approccio educativo e di recupero sociale, è ancora lunga. Basti osservare le strutture, come ha fatto l’Osservatorio Antigone nel Terzo rapporto sugli istituti penali per i minori ‘Ragazzi fuori’: architettonicamente ancora di stampo carcerario con sbarre, cancelli e blindati. Gli spazi non sono sempre compatibili con una molteplicità di bisogni ed esigenze: dai luoghi per praticare lo sport a quelli per la socializzazione.

Assenza di collegamenti alla rete internet ed eccessiva distanza fisica dai centri abitati rendono ostici i rapporti con il territorio e con gli affetti. Ristrettezze normative che ostacolano le relazioni esterne: orari di chiusura delle celle ridotti, mediamente sei ore di colloqui al mese, massimo quattro telefonate della durata di dieci minuti ognuna ogni trenta giorni. E se i poliziotti penitenziari, in grande presenza, non indossano la divisa, gli educatori sono insufficienti: laddove è necessaria la polizia per riportare la calma, non funziona il meccanismo di prevenzione, ascolto e conoscenza. Via, dunque, con punizioni, allontanamenti e trasferimenti su minori con storie di grande disagio e con, addirittura, triple diagnosi. Ragazzi delusi, deviati, con visioni del mondo distorte. Rigidità da superare con l’istruzione, approccio fondamentale nel processo di ricostruzione di un’identità, indispensabile per far loro acquisire sicurezza e capacità di discernimento, di critica e di apprezzamento delle risorse immateriali che la cultura umana offre. E invece, scorrendo l’elenco delle spese in preventivo nel programma di vari istituti, non compare alcuna voce destinata all’educazione scolastica, all’arredo e alle risorse didattiche.

Ragazzi delusi, deviati, con visioni del mondo distorte. Rigidità da superare con l’istruzione, approccio fondamentale nel processo di ricostruzione di un’identità, indispensabile per far loro acquisire sicurezza e capacità di discernimento, di critica e di apprezzamento delle risorse immateriali che la cultura umana offre. E invece, scorrendo l’elenco delle spese in preventivo nel programma di vari istituti, non compare alcuna voce destinata all’educazione scolastica, all’arredo e alle risorse didattiche.

Più corposa, invece, l’offerta formativa: laboratori professionali, sportelli orientativi permanenti, borse lavoro, tirocini, apprendistato, simulazioni d’impresa, attività straordinarie e ordinarie all’interno delle strutture detentive.

Si, l’istruzione e la formazione professionale sono, certamente, fondamentali per il recupero sociale degli adolescenti ma non bastano, altrettanto certamente, per la costruzione della loro identità umana. Dov’è (dentro gli istituti) la cura per (ri)trovarla?

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Su dodici milioni e quattrocentomila anziani, quasi dieci milioni vivono in case di proprietà, cioè l’80 per cento della popolazione anziana italiana. Ma soli nella maggior parte dei casi, in due milioni e oltre cinquecento mila abitazioni. E di grandi dimensioni, con più di quatto stanze, soprattutto nel Nord Est e in Toscana. Case vecchie, costruite, nel 35,4 per cento dei casi, prima del 1961 e, nel 19,5 per cento, addirittura prima del 1946. Fortunatamente, l’87,2 per cento risulta in ottime o buone condizione rispetto al 12,8 per cento che le presenta mediocri o pessime.

Realizzate in epoche e con criteri costruttivi e tipologici non in linea con le esigenze rispondenti a una popolazione anziana, sono prive di ascensori nel 76,1 per cento, mancanza che preclude a tre quarti della popolazione anziana la completa agibilità della propria abitazione, in particolare nei rapporti con il contesto di quartiere e urbano e con la vita sociale, e nel 20,8 per cento, scaldate da una fonte di calore che non corrisponde agli impianti di riscaldamento che si convengono a un’abitazione ristrutturata adeguatamente.

Le condizioni di particolari criticità si notano principalmente nei comuni inferiori ai cinquantamila abitanti, dove la presenza di anziani è pari al 66,8 per cento, in cui le costruzioni risalgono al 1919 e sono prevalentemente di piccole dimensioni. Quelle più ampie, a livello regionale, sono situate soprattutto nelle Marche, nel Veneto e nelle Isole.

Ambienti vetusti, spesso fuori norma in materia di sicurezza e caratterizzati, talvolta, dalla presenza di barriere architettoniche, con dislivelli, porte e portoni troppo stretti, vasche da bagno inaccessibili; ma gli interventi di ristrutturazione, anche in rapporto alle mutate esigenze degli anziani, stentano a essere intraprese. Perché, nonostante sia relativamente ricca sul piano patrimoniale - dato che il 41,3 per cento delle abitazioni risulta di proprietà, appunto -, per posizione e valore catastale, la popolazione anziana è, però relativamente povera sul piano reddituale, mancando di liquidità. Un patrimonio consistente, dunque, ma sottoutilizzato e spesso con oneri di gestione e manutenzione particolarmente gravosi. Per dare all’anziano più autonomia di vita, dice Abitare e Anziani che ha curato il "Secondo Rapporto sulla condizione abitativa degli anziani che vivono in case di proprietà", sarebbe necessario promuovere politiche abitative di lungo respiro; per impedire il facile ricorso alle case di riposo, permettere loro di vivere (bene) nell’ambiente domestico e il più a lungo possibile. Il che produrrebbe anche rilevanti benefici per la spesa pubblica e il benessere sociale.

Un patrimonio consistente, dunque, ma sottoutilizzato e spesso con oneri di gestione e manutenzione particolarmente gravosi. Per dare all’anziano più autonomia di vita, dice Abitare e Anziani che ha curato il "Secondo Rapporto sulla condizione abitativa degli anziani che vivono in case di proprietà", sarebbe necessario promuovere politiche abitative di lungo respiro; per impedire il facile ricorso alle case di riposo, permettere loro di vivere (bene) nell’ambiente domestico e il più a lungo possibile. Il che produrrebbe anche rilevanti benefici per la spesa pubblica e il benessere sociale.

Sulla scia di esperienze internazionali ed europee, anche in Italia si stanno sviluppando soluzioni alternative, modelli residenziali innovativi e diversificati: un sistema di alloggi autonomi, accessibili a persone con lieve fragilità e comprensivi di spazi per la vita collettiva, spesso affidati in gestione agli anziani stessi. O tipo cohousing e condominio solidale. Per un invecchiamento non solo subìto, mercificato, eterodiretto ma ‘attivo’. Proiettato alla realizzazione di sé. Anche dopo i sessantacinque anni.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Sebbene siano più contenuti e l’Italia si collochi al quindicesimo posto nella graduatoria europea, nel 2014 gli incidenti stradali sono stati circa centosettantasette mila: tremilatrecento e rotti mortali e pressappoco duecentocinquantuno mila lesivi, di cui quindici mila gravi – il 16 per cento in più rispetto all’anno precedente, con valori di picco in Sardegna, nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, in Emilia Romagna, in Abruzzo e nel Lazio contro il Veneto, il Molise, la Valle d’Aosta, la Lombardia, la Campania e la Basilicata, nelle quali si registrano i valori più bassi.

Ossia, ogni giorno, in media, sono accaduti quattrocentottantacinque incidenti, sono morte nove persone, per cui totalmente si contano, secondo quanto si legge nella ricerca Aci-Istat, per ogni milione di abitanti, cinquantacinque incidenti mortali. Più frequenti nelle strade urbane, quelli più gravi avvengono in quelle extraurbane, autostrade escluse, dove, invece, diminuisce il numero dei decessi.

I conducenti e i passeggeri di autovetture, i motociclisti e i ciclisti, fra i quali il valore dell’indice di mortalità è più che doppio rispetto a quello degli automobilisti, i pedoni, per i quali è quattro volte superiore e si contano, nel 2014, cinquecentoquarantotto morti, e gli occupanti dei mezzi pesanti, le vittime più coinvolte. Il giorno più nero, venerdì in cui si concentra il maggior numero di sinistri ma la domenica, seguita dal sabato, è quello nel quale avvengono quelli più gravi, principalmente nelle ore notturne, durante le quali le persone perdono la vita ogni cento incidenti, e fuori porta.

Alle nove del mattino, alle tredici e alle diciotto, gli orari più critici nei giorni feriali. Maggio, giugno e luglio, i mesi più caldi - oltre sedicimila incidenti al mese -; giugno, luglio, agosto e ottobre, quelli con il più nutrito numero di morti - trecentoventi ogni mese.

Scontro frontale-laterale e tamponamento, le tipologie più frequenti. Mancato rispetto delle regole di precedenza, soprattutto nelle vie dentro le città, guida distratta e velocità sostenuta, nelle strade extraurbane, le prime tre cause dei sinistri. Seguite da mancanza della distanza di sicurezza, manovra irregolare e comportamento scorretto del pedone.

Da sfatare il popolare, quanto vetusto, detto ‘donne al volante, pericolo costante’: sono soprattutto uomini, infatti, le persone più interessate, hanno tra i venti e i ventinove anni e tra i quarantacinque e i quarantanove; le donne, oltre le giovanissime, hanno tra le settantacinque e le ottantaquattro primavere, età che farebbe sospettare il coinvolgimento nel ruolo di pedoni (ottantasette morti e quasi milleseicento feriti). Categoria maggiormente esposta insieme ai ciclisti che farebbero lievitare il numero delle vittime fra gli ultrasessantacinquenni e fra i bambini, fino ai quattordici anni. Sessantadue i decessi, di cui ben ventiquattro fra i minori sotto i cinque anni, fascia d’età nella quale si sono registrati anche oltre seimilacinquecento feriti, sul totale di dodicimila e duecento piccoli, under quindici, coinvolti.

Categoria maggiormente esposta insieme ai ciclisti che farebbero lievitare il numero delle vittime fra gli ultrasessantacinquenni e fra i bambini, fino ai quattordici anni. Sessantadue i decessi, di cui ben ventiquattro fra i minori sotto i cinque anni, fascia d’età nella quale si sono registrati anche oltre seimilacinquecento feriti, sul totale di dodicimila e duecento piccoli, under quindici, coinvolti.

“Sulla strada: nessun bambino deve morire”, è la vision a lungo termine, per arrivare ad azzerare la loro mortalità, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Che stima, sulla base della valutazione dei costi sociali del 2010, in diciotto miliardi di euro (l’anno) i danni derivanti dagli incidenti stradali. Compresi quelli che coinvolgono gli adulti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

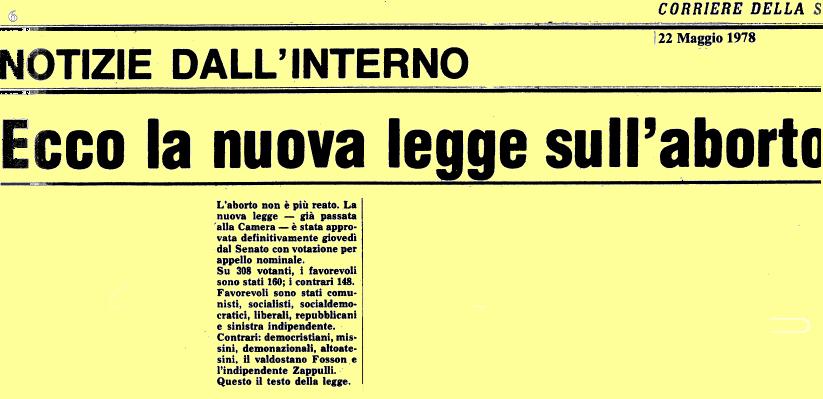

Gravidanza, dal latino gravidus, che porta un peso. Così, lo scorso anno, si sono sentite circa novantotto mila donne (in Italia). Tanto da ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza. Anche se, dal 1982, anno in cui si è riscontrato il maggior numero di casi, il fenomeno è in diminuzione. Soprattutto in Valle d’Aosta, nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Umbria e nelle Marche.

Sono donne soprattutto straniere, a carico delle quali si registra un terzo delle interruzioni totali, hanno fra i quaranta e i quarantaquattro anni, sono soprattutto nubili (che, tanto per chiarezza, è lo stato civile delle donne nelle coppie di fatto) e fra le coniugate è prevalente nelle regioni meridionali e insulari. Più frequente fra le casalinghe che fra le occupate e fra quelle con un titolo di studio di licenza media superiore, con una scolarizzazione bassissima tra le straniere.

A conferma del fatto che una delle cause può essere rintracciata nel difetto di conoscenza che ha effetti negativi sul controllo della fecondità. Anche il numero dei figli può essere un fattore determinante nell’orientare i comportamenti delle donne (e della coppia) nella scelta di portare avanti o meno la gravidanza.

Per interrompere la quale, quando non abortiscono clandestinamente - avviene in pressappoco quindicimila casi fra le italiane e circa cinquemila volte fra le straniere - le interruzioni avvengono nel 60 per cento delle strutture disponibili, negli istituti pubblici, con una tendenza a un minor ricorso alle case di cura convenzionate. Con una copertura soddisfacente.

Meno capillare la presenza dei consultori: attivi soprattutto in Emilia Romagna, Piemonte e in Umbria, scarseggiano nell’Italia meridionale e nelle isole. Spesso non integrati con le strutture in cui si effettua l’interruzione volontaria di gravidanza, viene vanificata una preziosa risorsa per il radicamento nel contesto sociale e più in grado, grazie alla multidisciplinarietà delle competenze, di sostenere la donna verso una scelta consapevole.

Spesso, orientata, però, dagli obiettori di coscienza, anche se più presenti negli ospedali che nei consultori. Due ginecologi italiani su tre, soprattutto in Molise, nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Basilicata, in Sicilia, in Puglia, in Campania, nel Lazio e in Abruzzo; il 49 per cento degli anestesisti, distribuiti fra la Sicilia, la Calabria, il Molise e il Lazio; e fra il personale non medico aumentano, soprattutto in Sicilia e in Molise.

I quali, orientamento (religioso) a parte, si devono attenere all’articolo 9 della Legge 194: “l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie del compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”.

I quali, orientamento (religioso) a parte, si devono attenere all’articolo 9 della Legge 194: “l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie del compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”.

Ma, tanto per il diritto di cronaca, “gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza”.

Su seicentotrentadue strutture con reparti di ostetricia e ginecologia, trecentosettantanove effettuano l’aborto. Pare, secondo quanto si legge nella Relazione sull’attuazione della Legge 194/1978, che non sia il numero (sostanzioso) di obiettori a determinare l’accesso all’interruzione di gravidanza ma il modo in cui le strutture sanitarie si organizzano nell’applicazione della legge. Anche perché, sempre stando ai dati stampati sulla succitata Relazione al Parlamento, in sei anni in Italia, in media, gli obiettori sono aumentati e i tempi di attesa diminuiti. Nonostante tutto.