- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Quattrocentoventiquattro milioni di pasti all’anno. Cioè, oltre due milioni di pasti per ogni giorno di scuola. Nella quale si stima che ogni alunno, durante il ciclo scolastico obbligatorio, consumi circa due mila pasti, merende escluse. Ma la garanzia di un’alimentazione corretta, almeno una volta al dì - la cui importanza ha suscitato l’interesse del legislatore che l’ha sintetizzata in una proposta di legge - non è per tutti. Affidato alla competenza delle amministrazioni comunali, il servizio di refezione scolastica presenta una distribuzione a macchia di leopardo e con una larga forbice tra Nord e Sud.

Dati alla mano, riportati nel dossier di Save the children, (Non) tutti a mensa!, il 40 per cento degli istituti scolastici principali ne è sopravvisto: in un terzo delle regioni settentrionali e in quasi la metà di quelle meridionali. Iniquo. Se si pensa che la possibilità di usufruire del servizio che, oltre ad avere un ruolo chiave nella strutturazione dell’educazione alimentare ed essere occasione di convivialità e di socialità, è correlato pure all’opportunità formativa. Va da sé che la presenza del servizio mensa presupponga un tempo scolastico pieno: in media, il 70 per cento delle classi della scuola primaria non lo offre, generando un elevato tasso di dispersione scolastica (soprattutto al Sud).

Ma anche laddove presente, si nota una sostanziosa disparità di trattamento. Sia dal punto di vista dell’accesso sia da quello legato alla qualità del servizio. E se molti comuni adottano criteri di equità, prevedendo esenzioni per alunni in situazioni di particolare svantaggio, altrettanti, vedi Bolzano, Padova, Rimini, Salerno e Trento, ricorrono a politiche che sortiscono effetti discriminatori. Per esempio, quelli come Brescia, che legano l’esenzione alla residenza o meno del nucleo famigliare. O, addirittura, prevedono una maggiorazione del 15 per cento sulle tariffe applicate ai non residenti. Vale per ogni bambino, però, l’esclusione dal servizio mensa in caso di insolvenza dei genitori. Non in tutti i comuni, per fortuna. Nei quali si riscontra anche una disomogeneità nella qualità della refezione. Nella stragrande maggioranza dei casi, il servizio è affidato a ditte esterne, soprattutto nel Sud Italia (eccezion fatta per Cagliari), sebbene sia da preferirsi, stando a quanto stabiliscono le Linee Guida del Ministero, le produzioni in loco che riducono l’intervallo di tempo fra preparazione e somministrazione (sinonimo di qualità).

Nei quali si riscontra anche una disomogeneità nella qualità della refezione. Nella stragrande maggioranza dei casi, il servizio è affidato a ditte esterne, soprattutto nel Sud Italia (eccezion fatta per Cagliari), sebbene sia da preferirsi, stando a quanto stabiliscono le Linee Guida del Ministero, le produzioni in loco che riducono l’intervallo di tempo fra preparazione e somministrazione (sinonimo di qualità).

A conferma del fatto che la mensa sia elemento di integrazione fra culture diverse, quasi tutti gli istituti scolastici predispongono menu orientati secondo scelte religiose ed etiche, oltreché, ovviamente, specifici per le intolleranze alimentari. Ampiamente diffusi progetti di buone prassi, tipo l’uso di posate non riutilizzabili e non usa e getta o, contro gli sprechi, l’utilizzo di un sistema informatico per la prenotazione dei pasti effettivamente da preparare (il comune di Cagliari docet), e incentrati sul recupero delle eccedenze alimentari e sulla redistribuzione a enti caritatevoli. Per una scuola appetibile.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Popolo di risparmiatori. E con la crisi, sempre di più. Tanto che, fino all’anno scorso, il 46 per cento degli italiani non viveva tranquillamente se non riusciva a mettere da parte un gruzzoletto. Nel 2015, invece, il risparmio cessa di diventare un elemento ansiogeno. Diventa, piuttosto, una fisiologica attività del cittadino italiano. Cresce, di quattro punti percentuali, passando dal 33 al 37 per cento, la quota di coloro che, negli ultimi dodici mesi, sono riusciti a risparmiare.

Il dato più alto dal 2010 a oggi e, per la prima volta dopo quatto anni, indica che quelli che risparmiano solo su ciò che non comporta troppe rinunce, superano tutti gli altri risparmiatori. E si ridimensionano, ai livelli del 2005, le famiglie in saldo negativo di risparmio. Attitudine più frequente nel Nord Ovest e fra i giovani.

Ma resta, comunque, una consistente fetta di famiglie che è al limite delle proprie forze economiche: gli anni di crisi hanno ridotto le loro riserve di denaro cosicché una famiglia su quattro non riuscirebbe a fronteggiare una spesa imprevista di mille euro e solo una su tre potrebbe sostenere un’incombenza maggiore di diecimila euro. Chi ha risorse disponibili ne investe una parte minoritaria e mantiene una spiccata preferenza per la liquidità, con un aumento della quota di quelli che hanno sottoscritto assicurazioni sulla vita o fondi pensione, dei possessori di libretti di risparmio e degli amanti dei prodotti più a rischio.

I dati, elaborati da Acri-Ipsos nella quindicesima edizione della sua ricerca Gli italiani e il risparmio, farebbero pensare a una certa normalizzazione dello scenario economico che induce sempre più gli italiani a concentrarsi sul presente e ad avere un atteggiamento di apertura verso i consumi. Anche se in modo più cauto rispetto ai tempi pre-crisi, si nota un cambiamento di rotta verso la riduzione della negatività. Elettronica, telefonia, prodotti alimentari e spese per l’auto, i settori più gettonati. Poco fruito, il ‘fuori casa’: saldo negativo, seppure in rialzo, per viaggi e vacanze, per ristoranti e pizzerie, per cinema, teatri e concerti. Per non parlare di libri, giornali e riviste.

Ma le famiglie del Belpaese sono fiduciose: il numero di quelle che immaginano un miglioramento del proprio tenore di vita supera quello degli sfiduciati.

Addirittura, un italiano su venti dichiara di averlo proprio sperimentato, aprendo la strada a un’importante inversione di tendenza: si riduce, infatti, la somma di coloro che denunciano un peggioramento. Sebbene l’80 per cento degli italiani ritiene che la crisi sia ancora parte integrante della loro vita, lo sarà pure per i prossimi cinque anni, e la percepiscono tuttora grave, essendo attualmente colpito un nucleo famigliare su quattro, migliorano le prospettive personali, quelle nazionali e finanche quelle europee.

Addirittura, un italiano su venti dichiara di averlo proprio sperimentato, aprendo la strada a un’importante inversione di tendenza: si riduce, infatti, la somma di coloro che denunciano un peggioramento. Sebbene l’80 per cento degli italiani ritiene che la crisi sia ancora parte integrante della loro vita, lo sarà pure per i prossimi cinque anni, e la percepiscono tuttora grave, essendo attualmente colpito un nucleo famigliare su quattro, migliorano le prospettive personali, quelle nazionali e finanche quelle europee.

Soprattutto se l’Europa, assolta dalla responsabilità della crisi finanziaria italiana, sarà in grado di ridurre le disuguaglianze economiche, fiscali e legali tra gli Stati e, tra i cittadini, sulla distribuzione del reddito e sulla parità di genere. Che investa in ricerca e sviluppo, che agevoli le piccole imprese, che accresca tutti i territori, non annullandone le specificità. Insomma, la speranza comincia a registrare un saldo positivo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Antonio Rei

di Antonio Rei

Si possono usare gli ammortizzatori sociali solo per salvare le tasche della proprietà, ma non i posti di lavoro? A quanto pare sì. Basta usare i soldi dello Stato per migliorare i conti poco prima di vendere l'azienda, lasciando poi che i nuovi arrivati licenzino come e quanto vogliono. Sembra impossibile, ma è esattamente quello che stanno subendo 141 dipendenti della Maggiore Rent, società romana di noleggio auto che dallo scorso marzo è passata nelle mani della multinazionale statunitense Avis.

Tutto comincia a inizio 2013, quando Maggiore Rent stima di dover fronteggiare entro fine anno un rosso di 2,6 milioni di euro. Sindacati e azienda firmano quindi un contratto di solidarietà della durata di due anni. In teoria, l'accordo può essere prorogato per un altro biennio, ma a fine gennaio 2015 la società decide di non rinnovarlo.

Ormai non serve più, lo scopo è raggiunto: il bilancio è migliorato, facendo salire il prezzo dell'azienda. Appena due mesi dopo, infatti, il colosso made in Usa sborsa ben 170 milioni di dollari per rilevare l'attività.

Il 5 ottobre arriva il colpo di scena. Avis decide di licenziare quasi la metà del personale (141 su 287 dipendenti a tempo indeterminato, più quattro dirigenti e 11 lavoratori a tempo determinato), nonostante i conti della Maggiore Rent siano ormai sotto controllo. A fine 2013, dopo un solo anno di solidarietà, i libri contabili parlavano di un utile in crescita da 2,8 a 4 milioni, di costi del personale scesi da 16 a 14,4 milioni e soprattutto di un Ebitda quasi triplicato (da 3,6 a 9,6 milioni). E per il 2015 non è previsto un nuovo tracollo, ma un calo del fatturato del 3%, pari a circa 3,9 milioni di euro.

Quanto ad Avis, stiamo parlando di un colosso che stima di chiudere l'anno con ricavi da 8,7 miliardi di dollari (in lieve miglioramento rispetto al 2014) e un Ebitda tra i 900 e i 950 milioni (la crescita attesa è fra il 3 e l'8%). Insomma, a guardare i numeri, non esistono ragioni economiche plausibili per giustificare la pioggia di licenziamenti che gli americani vogliono infliggere alla società italiana.  Eppure, il destino del personale non sembra interessare nemmeno ai vertici di Maggiore Rent, visto che si sono rifiutati d'inserire nell'accordo di vendita una clausola di salvaguardia per i posti di lavoro. “Ci hanno risposto che il prezzo sarebbe sceso”, spiega Marino Masucci, coordinatore nazionale Fit Cisl.

Eppure, il destino del personale non sembra interessare nemmeno ai vertici di Maggiore Rent, visto che si sono rifiutati d'inserire nell'accordo di vendita una clausola di salvaguardia per i posti di lavoro. “Ci hanno risposto che il prezzo sarebbe sceso”, spiega Marino Masucci, coordinatore nazionale Fit Cisl.

In questo modo, un gruppo che fattura quasi 9 miliardi di dollari l'anno può permettersi di lasciare a casa più di 150 persone sostenendo che "non ci sono alternative" per fronteggiare un calo dei ricavi da nemmeno quattro milioni di euro (su Ebitda e risultato netto non esistono proiezioni).

Di fronte a questa situazione, i dipendenti di Maggiore Rent hanno indetto uno stato d’agitazione che ha già prodotto uno sciopero, mentre i sindacati hanno già chiesto un incontro ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico perché “preoccupati per la perdita dei posti di lavoro e dall’uso distorto degli ammortizzatori sociali”. Una storia che non può e non deve finire all’italiana, con i furbi che incassano e i lavoratori che pagano.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Tania Careddu

di Tania Careddu

Altro che choosy. Inchiodati a stereotipi negativi, penalizzanti, castranti. Alle retoriche dei fannulloni e dei troppo viziati. Pigri e rinunciatari. Certo, negare le loro difficoltà di rapporto con il mondo del lavoro, la dimensione della disoccupazione ufficiale e il fenomeno dei Neet, sarebbe una forzatura. Tuttavia (e nonostante questo), i Millennials, undici milioni e rotti ragazzi italiani, nati fra gli anni ottanta e il duemila, di cui cinque milioni e mezzo vivono con i genitori e si sposano sempre meno, anche quando vanno via di casa sprigionano, nella minuzia della realtà quotidiana, energie psichiche inattese e vitali per il nostro Paese.

Rilanciano una spiccata adattabilità, con una propensione ad accettare lavori di contenuto inferiore alla propria qualificazione e con la tendenza a lasciarsi coinvolgere intensamente dall’attività lavorativa che svolgono. Qualunque sia, anche da quella più lontana dalle loro aspettative, persino reddituali.

Nient’affatto pretenziosi. Se si pensa, secondo quanto si legge nella ricerca del Censis, Vita da Millennials: web, new media, start up e molto altro, che un milione di loro dichiara di aver cambiato almeno due lavori in un anno; più di un milione e mezzo, nell’ultimo anno, ha lavorato con contratti di durata inferiore a un mese; quattro milioni e mezzo all’incirca hanno fatto esperienze di stage non retribuiti; più di un milione dichiara di aver lavorato, negli ultimi dodici mesi, al nero; quasi due milioni hanno fatto lavoretti per guadagnare qualcosa.

Un’adattabilità alle condizioni lavorative che svela un rapporto intenso con il lavoro, in un investimento di tempo ed energie: lavorano oltre l’orario formale senza ricevere lo straordinario pagato, di notte e durante i weekend. A distanza, fuori dal posto di lavoro. Sempre connessi in un “tempo di lavoro che fagocita quello di vita”. Disponibili sempre, ovunque e comunque. Aggiornandosi e rapportandosi di continuo. Anche per potersi evolvere professionalmente.

Pure di fronte a una precarietà diffusa che non lascerebbe ben sperare. Alla quale, invece, contrappongono una vitalità imprenditoriale: nel commercio, nei servizi di alloggio e ristorazione, nelle costruzioni. Più intraprendenti dei coetanei europei, anche dei tanto competitivi tedeschi (novecentoquarantuno mila versus cinquecentoventotto mila), soprattutto a Milano, Roma e Torino.

Strumento e luogo d’espressione di eccellenza della loro potenza creativa e innovativa: il web. Che utilizzano per cercare lavoro, rappresentando un’evidente evoluzione sociale perché forza l’orizzonte ristretto e inuguale dell’informalità relazionale, oppure nei comportamenti quotidiani.

I quali sono orientati alla sostanza e al contenuto degli stili di vita: sobri, distanti dall’approccio di consumo compulsivo, tipico dei Baby boomers.

Dal crowfunding al couchsurfing, ridefiniscono intensità e matrice del consumo, più maturo e finalizzato a una più spiccata attenzione alla qualità (approccio destinato a marcare la direzione della prossima ripresa economica). Della vita di questa generazione globale che si sposta regolarmente in bicicletta e fa uso del car sharing.

Attenti al cibo, in un rapporto che coinvolge diverse dimensioni: da quella identitaria a quella di socialità, in un originale mixage tra radicamento e sperimentazione. E ci investono culturalmente: dalla fioritura di blog a piattaforme web dedicate all’enogastronomia, dalla miriade di start up nel settore della ristorazione al ritorno all’agricoltura.

Attenti al cibo, in un rapporto che coinvolge diverse dimensioni: da quella identitaria a quella di socialità, in un originale mixage tra radicamento e sperimentazione. E ci investono culturalmente: dalla fioritura di blog a piattaforme web dedicate all’enogastronomia, dalla miriade di start up nel settore della ristorazione al ritorno all’agricoltura.

Una vocazione a ritornare: sono “pendolari globali”, figli dei voli low coast con una percezione attutita dei confini fisici e sociali del mondo, vanno all’estero per un movimento verso la relazionalità, ma poi tornano nei luoghi di provenienza.

Più spesso volenti che nolenti. Per avviare iniziative imprenditoriali nei luoghi natìi, sovente bollati come depressi e privi di capacità innovativa. Perché i Millennials sono convinti che il futuro vada costruito a livello minuto, con una spinta al cambiamento.

Di loro piace la certezza che non tutto è stato già detto e già stato fatto. Che lo sviluppo non debba andare verso un eccesso di individualismo, arrivando a una moltitudine di solitudini. Ma debba camminare attraverso una crescita delle dinamiche di relazionalità e di comunità.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Alessandro Iacuelli

di Alessandro Iacuelli

A pochi mesi di distanza dall'ultimo rapporto, l'ISPRA, agenzia dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), ha presentato i dati relativi al 2013 per quanto attiene i rifiuti, evidenziando le singole tipologie merceologiche che rientrano tra i rifiuti speciali ed il dettaglio di produzione regionale.

Incrociando i dati di entrambi i rapporti, possiamo tracciare un quadro della situazione nel nostro Paese, o meglio la situazione a fine 2013; il che non è una critica riguardante un ritardo, poiché siamo uno dei Paesi, almeno in Europa, con i dati più aggiornati. Altri Paesi dell'area UE stanno pubblicando ora i dati del 2012 o anche del 2011.

Veniamo ai dati che si estrapolano dal lungo e complesso lavoro dell'Ispra. Si evince un calo di produzione dei rifiuti di origine non domestica, circa 2 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2012, così tra il 2012 e il 2013, si cala dell’1,5%, passando da quasi 133,6 milioni di tonnellate a 131,6 milioni di tonnellate. Diminuiscono anche i rifiuti pericolosi con un -2,6%, che corrisponde a 228 mila tonnellate in meno, visto che questo tipo di rifiuti in totale ammontano a quasi 8,7 milioni di tonnellate.

E' bene però non dare una valenza troppo positiva a queste diminuzioni. Infatti, in Italia rientrano nella categoria dei rifiuti speciali anche quelli derivanti da attività di costruzione e demolizione, settore che si trova, ormai da diversi anni, in una situazione di crisi. In particolare, proprio attorno al 2013, complice la grande crisi economica, il settore dell'edilizia è stato uno dei più colpiti, con un netto calo di commesse, di lavori eseguiti e quindi anche di rifiuti prodotti. E’ bene ricordare che i rifiuti edili costituiscono quasi il 40% dei rifiuti speciali italiani, per la precisione il 37,4%.

Quindi, non siamo di fronte ad una diminuzione dei rifiuti delle attività produttive dovuto ad un miglioramento dei nostri processi industriali, ad un progresso in chiave ambientale della nostra industria, ma semplicemente ci troviamo davanti ad una flessione dovuta alla crisi e niente altro. Anzi, se andiamo a contare quante imprese di costruzioni e demolizioni hanno chiuso o sospeso le attività nel 2013, scopriamo amaramente che in realtà non siamo di fronte ad una reale diminuzione delle scorie italiane: se quelle imprese avessero continuato ad operare, se non avessimo avuto la grande crisi economica, ci saremmo oggi trovati di fronte ad un innalzamento deciso dei numeri presentati dall'Ispra.

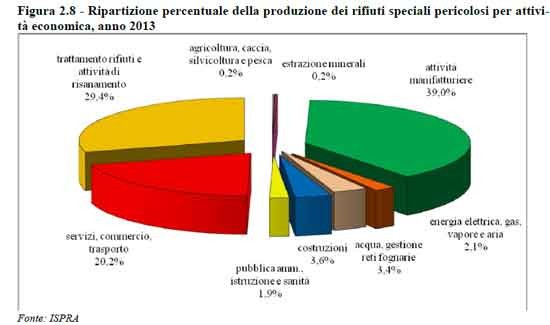

Andando ad esaminare le tipologie di rifiuto speciale italiano, al secondo posto dopo l'edilizia troviamo i rifiuti da attività manifatturiere, con il 25,7%, e dalle attività di trattamento rifiuti, risanamento e altri servizi di gestione rifiuti (25,2%). Le restanti attività economiche contribuiscono al totale con l'11,7 %. Passando allo spinoso argomento dei rifiuti pericolosi, quelli che provocano maggiore difficoltà per la mancanza endemica di adeguati impianti di trattamento e per il fatale innesto delle ecomafie, si registra che 3,4 milioni di tonnellate, pari al 39% del totale di rifiuti speciali pericolosi, sono prodotti dal settore manifatturiero, mentre 2,5 milioni di tonnellate, corrispondenti al 29,4%, derivano dalle attività di trattamento rifiuti e, infine, 1,7 milioni di tonnellate, circa il 20%, sono prodotti dal settore dei servizi, commercio e trasporti.

Passando allo spinoso argomento dei rifiuti pericolosi, quelli che provocano maggiore difficoltà per la mancanza endemica di adeguati impianti di trattamento e per il fatale innesto delle ecomafie, si registra che 3,4 milioni di tonnellate, pari al 39% del totale di rifiuti speciali pericolosi, sono prodotti dal settore manifatturiero, mentre 2,5 milioni di tonnellate, corrispondenti al 29,4%, derivano dalle attività di trattamento rifiuti e, infine, 1,7 milioni di tonnellate, circa il 20%, sono prodotti dal settore dei servizi, commercio e trasporti.

In particolare, tralasciando i settori economici di produzione ed esaminando le categorie di rifiuto, scopriamo che i rifiuti speciali pericolosi vengono prodotti in queste percentuali: prodotti chimici 17,6%, prodotti farmaceutici di base e preparati 14,2%, coke e prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio 10,7%, produzione di articoli in gomma e in materie plastiche 2,6%.

Il rapporto analizza anche le tipologie di smaltimento di tali rifiuti speciali. Alcuni vengono indirizzati verso il tombamento, altri verso il recupero e riciclo, altri ancora verso il recupero energetico (il che significa semplicemente che gli si dà fuoco) ed altri ancora vengono esportati.

Ancora una volta, i conti non tornano: se si sommano tutte le tipologie di smaltimento, il totale dei rifiuti smaltiti non fa 131,6 milioni di tonnellate, pari alla quantità prodotta. Sono spariti, nel 2013, quasi 5 milioni di tonnellate. Non è possibile dare un'idea al comune cittadino di cosa significhi, in termini di volume, 8 milioni di tonnellate: è una massa di materiali impensabile. Anche se non si tratta ancora di un dato definitivo, si tratta in ogni caso di rifiuti che hanno preso "altre vie".

In Italia quando si parla di "altre vie" non è possibile equivocare: significa presenza mafiosa nel settore ambientale, significa rifiuti inquinanti che hanno finito per essere smaltiti decisamente sottocosto, facendo risparmiare montagne di soldi a chi li ha prodotti, per finire abbandonati sui terreni, affondati in mare, dati alle fiamme in zone extraurbane.

La montagna di ricavi illeciti che si è generata nelle tasche di qualcuno, corrisponde quindi ad una montagna di rifiuti tossici sulla testa e sotto i piedi di tutti gli italiani. Infatti il costo di smaltimento dei rifiuti speciali è sempre proporzionale alla sua pericolosità ed alla sua tossicità: più è velenoso e più costa smaltirlo, così avviene fatalmente che i rifiuti che sfuggono al ciclo legale di smaltimento siano quelli più costosi.

Nella fattispecie, tra i rifiuti speciali pericolosi che più di tutti sono spariti, la situazione del 2013 è stata la seguente: al primo posto scompaiono rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone, seguiti a ruota dai rifiuti dei processi chimici, e sommando questi primi due siamo già a 1,7 milioni di tonnellate.

Seguono i "rifiuti provenienti da processi termici", sarebbe a dire le ceneri di combustione e le polveri da abbattimento fumi, i rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica, che includono le pericolosissime scorie di fonderia, gli olii esauriti ed i residui di combustibili liquidi.

Seguono i "rifiuti provenienti da processi termici", sarebbe a dire le ceneri di combustione e le polveri da abbattimento fumi, i rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica, che includono le pericolosissime scorie di fonderia, gli olii esauriti ed i residui di combustibili liquidi.

Da non tralasciare gli scarti di lavorazioni di nicchia, rare e specialistiche ma non per questo meno velenosi, e i rifiuti di altra tipologia non specificati nell'elenco dell'Ispra o nell'elenco dei codici CER, il Catalogo Europeo dei Rifiuti, che ammontano nel 2013 al 21,9%.

Tirando le somme, la produzione italiana di rifiuti speciali è diminuita in quanto trainata al ribasso dalla crisi economica, soprattutto nel settore edilizio. Questo significa che non c’è vera diminuzione, ma solo contrazione per motivi di budget. Soprattutto non è una diminuzione per un un’altro dato significativo: l'Italia continua ancora a non migliorare i propri processi industriali in chiave ambientale e di minimizzazione degli scarti; la ricerca industriale continua ad essere ferma e la gestione di rifiuti speciali muove cifre che superano i 5 miliardi di Euro. Sono quelli, i soldi, che invece non si fermano mai.