- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

Trent’anni fa moriva il genio di Eduardo De Filippo e nei teatri italiani, in suo omaggio, torna uno degli spettacoli più divertenti, Sogno di una notte di mezza sbornia. Andato in scena al Secci di Terni, il 4 e 5 novembre, e pronto a sbarcare nel week end in Sardegna, al Teatro Stabile, il progetto portato in scena da Luca De Filippo ripropone l’opera scritta dal maestro napoletano nel 1936.

È la famiglia, ancora una volta, ad essere messa sotto i riflettori. Sono i rapporti tra i singoli componenti che De Filippo sceglie di raccontare, divisi tra sogni, vincite al lotto, superstizioni e credenze popolari. È una umanità dolente, che si aggrappa alla scaramanzia e alla fortuna per andare avanti. Che pone il denaro anche di fronte agli affetti, pur di ottenere un posto nel mondo.

I personaggi di De Filippo sopravvivono e solo in questo modo riescono ad affrontare un presente fatto di incertezza. Una riflessione sull’esistente, generata attraverso l’ironia, e orchestrata in modo beffardo e intelligente, pungente e raffinato. Il comico e il grottesco si combinano con la tradizione teatrale napoletana, offrendo uno spettacolo tragicomico, ma altamente riflessivo.

La storia è quella di Pasquale Grifone che condivide una vita grama con sua moglie e i suoi due figli. Una notte, però, riceve in sogno la visita di Dante Alighieri che gli dà i numeri per una quaterna secca. Ma la vincita rappresenterà anche il conto alla rovescia all’ora della sua morte. I numeri vengono estratti davvero e Pasquale vince 600 milioni.

Se la famiglia inizia a godere della nuova ricchezza, trasferendosi in una nuova casa e circondandosi di ogni lusso possibile, la felicità di Pasquale è offuscata dal dubbio che la predizione fosse giusta anche sulla data della sua dipartita.

Se la famiglia inizia a godere della nuova ricchezza, trasferendosi in una nuova casa e circondandosi di ogni lusso possibile, la felicità di Pasquale è offuscata dal dubbio che la predizione fosse giusta anche sulla data della sua dipartita.

A nulla valgono i tentativi di sua moglie Filomena, di suo figlio Arturo e di sua figlia Gina, volti a spazzar via quella che considerano una sciocca superstizione. Il giorno annunciato da Dante, però, la famiglia si veste a lutto: tutti, ormai, sono convinti che quelli sono gli ultimi momenti di vita del padre di famiglia. E forse ci sperano anche un po’. Si attende soltanto l’ora stabilita (le tredici) e, al suo scoccare, Pasquale, preso dal terrore, sviene ed è considerato morto.

Viene chiamato il medico, il quale si rende conto che l’uomo è vivo e vegeto. Preso dall'euforia, il capofamiglia invita il medico a pranzo per festeggiare lo scampato pericolo, ma in realtà alle tredici mancano ancora cinque minuti.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Sara Michelucci

di Sara Michelucci

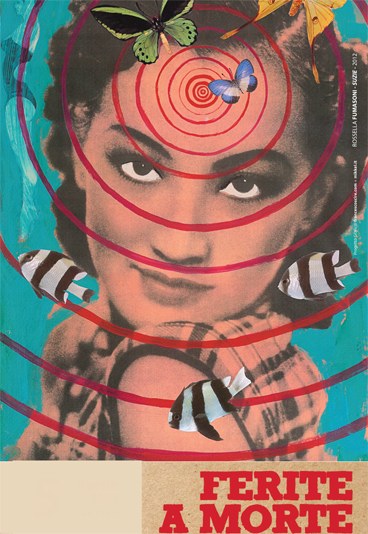

Il dramma della violenza sulle donne è reso sapientemente nell’opera firmata da Serena Dandini, Ferite a Morte. Il doppio registro, drammatico e ironico, scelto dalla regista per raccontare la morte subita dalle donne per mano dei loro uomini, fa si che ci si trovi di fronte a un’opera di grande valore, che porta lo spettatore di fronte a un dramma quotidiano. Il femminicidio lascia dunque lo spazio della mera cronaca e si “eleva” a tema affrontato sulla scena teatrale, ma in maniera diretta, sotto forma di racconto dall’aldilà.

Un’antologia di monologhi sulla falsariga della famosa Antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, costruita con la collaborazione di Maura Misiti, ricercatrice del Cnr. I testi attingono alla cronaca e alle indagini giornalistiche per dare voce alle donne che hanno perso la vita per mano di un marito, un compagno, un amante o un familiare. Scarpe rosse e abiti neri per Lella Costa, Orsetta de’ Rossi, Giorgia Cardaci e Rita Pelusio che si alternano sulla scena e narrano la storia di differenti donne.

Un’occasione di riflessione, un tentativo di coinvolgere l’opinione pubblica, i media e le istituzioni. “Tutti i monologhi di Ferite a morte - spiega Serena Dandini - ci parlano dei delitti annunciati, degli omicidi di donne da parte degli uomini che avrebbero dovuto amarle e proteggerle. Non a caso i colpevoli sono spesso mariti, fidanzati o ex, una strage familiare che, con un’impressionante cadenza, continua tristemente a riempire le pagine della nostra cronaca quotidiana. Dietro le persiane chiuse delle case italiane si nasconde una sofferenza silenziosa e l’omicidio è solo la punta di un iceberg di un percorso di soprusi e dolore che risponde al nome di violenza domestica. Per questo pensiamo che non bisogna smettere di parlarne e cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica”.

Il teatro, quindi, diventa condivisione e denuncia, grido d’allarme verso una società che deve cambiare la sua base culturale, prima di tutto, per poter sopperire a tali atrocità. Ed è proprio questo il messaggio che viene lanciato dal palcoscenico. Gli omicidi, basati sul genere, si manifestano in forme diverse, ma ciò che accomuna tutte le donne del mondo è proprio l’uccisione a seguito di violenza pregressa subita nell’ambito di una relazione amorosa.

Sono delle morti annunciate e i numeri in Italia sono drammatici: muore di violenza maschile una donna ogni due o tre giorni. Ma non esiste, in realtà, un monitoraggio nazionale che metta insieme i dati delle varie associazioni. Una situazione che va guardata in faccia e su cui non può calare il silenzio.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Silvia Mari

di Silvia Mari

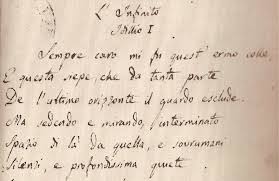

Il film di Mario Martone è un’immersione purissima e fedele nella biografia esistenziale e letteraria di Giacomo Leopardi. Con qualche incursione di modernità, forse un po’ forzata o soltanto inutile, e con un punto di vista interessante sulle inquietudini del giovanissimo poeta. Un bene e non un caso che si torni a ricordare Leopardi in un tempo storico cosi travagliato, come quello che attraversa l’Italia, proprio come allora.

Quando il paese cercava la sua unità, tentava di superare il giogo dei vari sovrani e serpeggiavano idee fresche e liberali, quando la coercizione di un papa imperatore soffocava la filosofia e l’arte.

In questo fermento e conflitto il giovane poeta di Recanati sfidava tutti per ingegno e per assenza di paura e pur nelle sue condizioni fisiche precarie portava con sé la forza di una novità incontenibile. Forse è un po’ questa la metafora che ricorre e che può restituire piena attualità all’opera di questo giovane che non fu mai soltanto del proprio tempo.

L’Italia piegata dalla crisi ha bisogno di ritrovare il suo passato, non quello sepolto e superato, ma quello che non è mai estinto e che è ancora gloria vivissima, ben al di fuori dei confini nazionali.

Ricordare Leopardi oggi è pensare al presente dell’Italia. Il suo genio e la sensibilità estrema asfissiati dalla morsa di Recanati, la sterminata biblioteca, la malattia e poi la morte della Musa Silvia dei Grandi Idilli:, tutto è riportato in un ritratto perfetto. Formidabile Elio Germano, piegato e ritorto in un fisico sofferente e provato che Leopardi trascinava nel suo viaggio per l’Italia, rivendicando nei salotti letterari e agli intellettuali del tempo la dignità filosofica e psicologica del suo male di vivere, senza scorciatoie legate alla sua condizione.

Un’anticipazione miracolosa dello spleen e delle grandi inquietudini dell’uomo del Novecento. Ateismo, materialismo, attaccamento forsennato all’esistenza, pur in una spietata filosofia del dolore cosmologico, emergono con forza nella scena dell’Italia attraversata da rinnovamento e ansie di restaurazione, restituendo a Leopardi un’originalità fuori dal tempo, dirompente. Non c’è la militanza politica che il Giordani prova ad instillare nel giovane Giacomo, ma non c’è nemmeno la compostezza e la sobrietà di Manzoni. Leopardi è oltre.

Il suo pensiero e la sua poetica non possono che creare disordine e scompiglio. Un tormento interiore vivissimo che non può andare d’accordo con le regole rigide del Conte Monaldo, tutto sovrano e Dio, e della ieratica madre Adelaide. Eppure non c’è militanza in alcun partito o corrente o appartenenza fissa ai salotti della letteratura. Perché nulla è abbastanza per contenere la visione del mondo di Leopardi.

Anche per questo, nel film, risulta un po’ stucchevole la colonna sonora melodica e moderna che accompagna la sua disperazione dopo il rifiuto della donna desiderata, Fanny. Per questo è troppo didascalica l’esplicita lettura psicologica che trasforma la natura delle Operette Morali in una grande statua di sabbia che ha il volto di Adelaide Antici. Come a voler spiegare per bene che tutto il dolore esistenziale provenisse dal mancato rapporto affettivo con la figura materna.

Anche per questo, nel film, risulta un po’ stucchevole la colonna sonora melodica e moderna che accompagna la sua disperazione dopo il rifiuto della donna desiderata, Fanny. Per questo è troppo didascalica l’esplicita lettura psicologica che trasforma la natura delle Operette Morali in una grande statua di sabbia che ha il volto di Adelaide Antici. Come a voler spiegare per bene che tutto il dolore esistenziale provenisse dal mancato rapporto affettivo con la figura materna.

“Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo” scriverà Montale un secolo dopo nella devastazione di una storia che non ha riferimenti e di una filosofia che non ha più sistemi.

Leopardi precorre tutto questo mente traduce l’Odissea all’impronta, scrive i suoi versi e annota le sue osservazioni matematiche in una sintesi tra passato e futuro unica e irripetibile. In cui manca con un silenzio assordante il presente. Quello che sfugge al telaio di Silvia. Che serve appena a rubare l’infinito dietro alla siepe. Quello che ai tempi del colera porterà Leopardi a finire in una fossa comune, lasciando vuoto il sepolcro che lo commemora ancora nella città di Napoli. Come accade solo agli immortali.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Emanuela Pessina

di Emanuela Pessina

Berlino. Berlino, la città “povera ma sexi” per eccellenza - così come l’ha definita l’attuale sindaco Klaus Wowereit - non poteva che riservare un posto d’onore a Pier Paolo Pasolini, l’artista e intellettuale italiano che ha raccontato il fascino delle periferie più povere della Roma degli anni sessanta. E così, dopo la rassegna dedicata a David Bowie, ora il Martin Gropius Bau di Berlino ospita “Pasolini Roma”, una mostra interamente dedicata agli anni romani dell’intellettuale friulano.

“Pasolini Roma” racconta il rapporto intimo e imprescindibile che si sviluppa tra Pier Paolo Pasolini e la capitale italiana, divenuta sua città adottiva dai ventisette anni in poi. Eletta a teatro di molti dei suoi film e protagonista dei suoi migliori romanzi, Roma assume un ruolo cruciale soprattutto nell’evoluzione personale di Pasolini.

L’intellettuale sbarca a Roma dopo essere stato allontanato, a causa della sua omosessualità, dall’insegnamento e dal Partito Comunista locale a Casarsa della Delizia, in Friuli, il paese dove viveva,. La “voce pubblica” di Casarsa lo accusa di adescamento di giovani e lo costringe ad andarsene: la dea Fama è offesa e per Pasolini e famiglia non vi è più nulla da fare in un paese che conta oggi poco più di novemila anime.

Perché è proprio a Roma che Pasolini si riconosce finalmente come intellettuale a tutto tondo, accettando con coscienza la propria sorte di - come dice lui stesso - “poeta maledetto”. Negli anni ’50 Roma è una città piena di stimoli filosofici e letterari ed è culturalmente più aperta delle campagne del nord Italia. Gli anni romani per Pasolini significano letteratura, cinema e politica, così come periferie preindustriali, cultura di borgata e sessualità finalmente manifesta.

“Pasolini Roma” si apre con l’immagine di un treno che va, parte da Casarsa e arriva alla stazione Termini. Dai finestrini si vedono le foto del passato che Pasolini si lascia alle spalle: l’infanzia, i poeti con cui ha studiato la lingua friulana, i ragazzi cui insegnava e con cui giocava a calcio, la famiglia, il fratello Guido, morto con i partigiani a soli venti anni. Con un solo cortometraggio la rassegna risolve il passato friulano di Pasolini e introduce l’esperienza romana dell’intellettuale. Ed è proprio qui, nella capitale, che si comincia a delineare l’elemento distintivo del Pasolini intellettuale, la sovrapposizione imprescindibile tra vita e arte: perché l’autobiografia, per Pasolini, non esiste se non come rappresentazione propria, e quindi interpretazione, di sé stesso, e la sua critica alla società non ha ragione d’essere senza i fatti che hanno caratterizzato la sua esistenza.

Ed è proprio qui, nella capitale, che si comincia a delineare l’elemento distintivo del Pasolini intellettuale, la sovrapposizione imprescindibile tra vita e arte: perché l’autobiografia, per Pasolini, non esiste se non come rappresentazione propria, e quindi interpretazione, di sé stesso, e la sua critica alla società non ha ragione d’essere senza i fatti che hanno caratterizzato la sua esistenza.

“Pasolini Roma” vuole mettere in risalto proprio il margine di sovrapposizione tra vita e arte dell’artista e lo fa attraverso le categorie di spazio e tempo che la città di Roma offre. La mostra si compone di sei sezioni cronologiche, comincia con l’arrivo di Pasolini a Roma nel 1950 e finisce con il raccontare la sua morte, avvenuta il 2 novembre 1975.

Ogni sezione è introdotta da immagini di Roma su uno schermo gigante e qualche frase in sovraimpressione che riassume il periodo che ci si accinge a raccontare dell’artista. Per il resto, le stanze sono coperte da scritti di Pasolini e immagini di suoi film, commentate dall’autore stesso. Ne esce un’autobiografia completa, raccontata dai commenti dell’autore stesso. Poi mappe, pannelli con stralci dei suoi film, fotografie.

I curatori della mostra definiscono Roma “la storia d’amore più importante di Pasolini”. Di sicuro la città è il frammento di vita che Pasolini sceglie per analizzare l’esistenza e la società, è il campione da scomporre ed esaminare. Al centro dell’arte di Pasolini ci sono le periferie romane, costruite dai fascisti, ci spiega l’artista, perché intese a essere “campi di concentramento per i poveri”. Pasolini ci vive mentre scrive i suoi primi romanzi e ne fa parte davvero, ci tiene a sottolinearlo. I suoi libri e i suoi film raccontano le periferie romane con lo stesso linguaggio delle borgate. Un vocabolario romanesco italiano introduce la prima stazione cronologica della rassegna.

Con la sua arte Pasolini ha affrontato tematiche primitive quali destino dell’individuo, vita contadina e borgate, religione e anticlericalismo, sessualità e morte, utilizzando sempre linguaggi che vanno al di fuori della consuetudine, immagini di una lucidità estrema. Ed è così che San Pietro diventa l’emblema di quella “religiosità senza colore, piatta, grigia, parrocchiale, uno dei prodotti più sconfortanti della stupidità”. Con i suoi limiti di “città preindustriale”, Roma è tuttavia il posto in cui Pasolini “trova meglio di altrove il suo modo di vivere ambiguamente”, dove riesce a salvare “eros e onestà” e dove “l’omosessualità diventa un altro dentro di lui” con cui può tuttavia convivere.

Con i suoi limiti di “città preindustriale”, Roma è tuttavia il posto in cui Pasolini “trova meglio di altrove il suo modo di vivere ambiguamente”, dove riesce a salvare “eros e onestà” e dove “l’omosessualità diventa un altro dentro di lui” con cui può tuttavia convivere.

Il sesso e la violenza, del resto, sono al centro delle sue opere e sono sempre bersaglio della critica dei moralisti e dei benpensanti e della censura. Un’intera parete delle sale del Martin Gropius è dedicata all’inchiostro consumato dalla stampa per raccontare i processi e le censure a carico delle sue opere, da Ragazzi di vita a Orgia, così come gli scandali nati dalla presentazione delle stesse.

Ma è proprio con le sue vicende personali che Pasolini da forza alla propria visione intellettuale, diventando così il più grande provocatore della società italiana cattolica e medio borghese, e una delle principali icone postmoderne. L’ultima stazione della mostra ricorda la morte di Pasolini solo attraverso il discorso funebre di Alberto Moravia.

I dubbi e le ipotesi sull’omicidio sono citati velocemente da un pannello fuori dalle sale della mostra, in una sorta di rispetto silenzioso. “La tua bellezza sopravvissuta dal mondo antico, richiesta dal mondo futuro, posseduta dal mondo presente, divenne un male mortale”, scriveva Pasolini nel 1963 per Marilyn Monroe in una poesia indimenticabile. Piace pensare che per lui il male mortale sia stata l’intelligenza, non si vuole forse maltrattare ulteriormente il suo corpo.

- Dettagli

- Scritto da Administrator

di Vincenzo Maddaloni

di Vincenzo Maddaloni

Tutto quest'odio delle milizie jihadiste dello Stato Islamico dell’Iraq e del Levante (meglio noto come Califfato dell’ ISIS) verso gli Stati Uniti, ha scatenato una campagna mediatica che ci rimanda indietro di un decennio e più. E per certi versi all'America giova. Infatti tutto suonerebbe molto strano se non si sapesse che la religione è stata ed è un elemento fondamentale, sicuramente centrale, dell’identità americana, plasmata per quasi quattro secoli dai movimenti religiosi.

L’America è di gran lunga la più praticante delle altre nazioni industrializzate. Gli americani, o per essere più esatti la gran parte degli americani, rispecchia la propria identità nazionale nelle proprie origini e nella propria religione.

Anzi, secondo lo scomparso politologo di Harvard, Samuel Huntington, l’identità tradizionale americana è costruita intorno al ‘the Creed’ (“il Credo”), ossia la fede tipicamente americana nella libertà, nella democrazia e nei diritti individuali. Una matrice, secondo Huntington, pienamente anglosassone, intorno alla quale si saldano la cristianità, la lingua inglese, the rule of law, la responsabilità dei legislatori, i diritti del singolo, insieme a elementi spiccatamente protestanti come la fede nella capacità e nel dovere dell’uomo di provare a creare un paradiso in terra. Quella che gli ambienti evangelici chiamano ‘a city on the hill’ (“una città sulla collina”).

Huntington è rimasto un personaggio molto ascoltato e molto discusso da quando pubblicò, alla fine del secolo scorso, “Lo scontro di civiltà e la ricostruzione dell’ordine mondiale”, nel quale teorizza che “gli scontri tra civiltà rappresentano la più grave minaccia alla pace mondiale, e un ordine internazionale basato sulle civiltà è la migliore protezione dal pericolo di una guerra mondiale”.

Dopo la tragedia dell’11 settembre Samuel Huntington aveva goduto di attenzioni sempre maggiori da parte dei media, americani e non. Prova ne fu il putiferio che nell’estate del 2005 aveva destato negli Usa l’uscita del suo ultimo libro, Who are we?, che si confronta con la questione dell’identità nazionale americana. “Anche Sparta e Roma sono infine cadute. È dunque giunta l’ora degli Usa?”, si chiedeva preoccupato l’autore. Sicuramente se lo domandano anche oggi in tanti mentre scorrono le immagini sull'Iraq.

Molto vi influisce anche il fatto che negli Stati Uniti vivono circa 6 milioni di musulmani, la maggior parte dei quali non ha origini arabe: il 40 per cento è afro-americano, il 25 per cento indo-pakistano e il restante 35 per cento è composto da arabi, afghani, turchi, africani e caucasici (uzbeki, turkmeni, tartari, eccetera). Circa i tre quarti degli arabi americani sono immigrati negli Stati Uniti dopo il 1965 quando l’Immigration Act ha portato ad un’estensione del sistema a quote.

Benché una parte consistente degli arabi americani non sia musulmana, ma cristiana (i primi gruppi di immigrati arabi negli Usa arrivarono alla fine dell’Ottocento e si trattava perlopiù di cristiani provenienti dalla Siria e dal Libano) non fa differenza per l'America “bianca”, che è tornata a vedere nemici dappertutto, come non accadeva dai tempi dell'attacco alle due Torri.

E' un sentimento di paura sul quale fanno leva personaggi come il senatore repubblicano John McCain, che è il leader dell'opposizione politica al presidente Obama, ma nello stesso tempo egli è pure uno dei suoi più alti funzionari perché, come ricorda il politologo Thierry Meissan, “McCain è dal 1993 il presidente dell'International Republican Institute (IRI), il ramo repubblicano della NED/CIA. Questa cosiddetta "Ong" è stata ufficialmente istituita dal presidente Ronald Reagan per estendere alcune attività della CIA in collegamento con i servizi segreti britannici, canadesi e australiani”.

E' un sentimento di paura sul quale fanno leva personaggi come il senatore repubblicano John McCain, che è il leader dell'opposizione politica al presidente Obama, ma nello stesso tempo egli è pure uno dei suoi più alti funzionari perché, come ricorda il politologo Thierry Meissan, “McCain è dal 1993 il presidente dell'International Republican Institute (IRI), il ramo repubblicano della NED/CIA. Questa cosiddetta "Ong" è stata ufficialmente istituita dal presidente Ronald Reagan per estendere alcune attività della CIA in collegamento con i servizi segreti britannici, canadesi e australiani”.

Naturalmente quella che per noi appare come un'insanabile contraddizione, risponde a un disegno preciso che si riassume nello slogan: “Invece di essere il mondo a plasmare l’identità americana, sarà l’identità americana a ridefinire il mondo”. Insomma pur di tenere alto il concetto dell'Imperial America i repubblicani e i democratici si affratellano, poiché è opinione diffusa che sebbene la tesi di Huntington sullo scontro di civiltà si era rivelata superficiale e politicamente pericolosa, l’America se ne era servita per lanciare un'offensiva mediatica che giustificasse l’invasione dell’Afghanistan e dell’Iraq. E il risultato fu giudicato più che buono.

Su quella tesi aveva lavorato un piccolo nucleo di neoconservatori, a iniziare da Norman Podhoretz, Richard Pearle, David Frum, Bernard Lewis, Fuad Ajami e dal ‘prediletto’ del presidente George W. Bush, l’ex dissidente sovietico e politico israeliano di destra Natan Sharansky. Tutti uomini accomunati dalla stessa visione del mondo musulmano, descritto come un universo in decadenza continua, dovuta ai difetti culturali, psicologici e religiosi delle società islamiche.

E’ l'immagine dell'Islam che viene riproposta in queste settimane dalle televisioni, e fa da sottofondo mentre scorrono le riprese che giungono dall’Iraq. Di fronte a un terrorismo che, in qualsiasi momento, può ricorrere alle armi di distruzione di massa, (chimiche, batteriologiche, perfino nucleari) l’America - questo è il messaggio - non può aspettare, ma deve agire per modificare il corso della storia nel mondo arabo-islamico, eliminandone le tare e costringendolo a democratizzarsi. Il che vuol dire piantare city on the hill dappertutto anche con l'aiuto dei droni o dei carri armati se necessario.

Così conclamando gli Stati Uniti si assicurano ogni libertà d’azione, un po’ come nel secolo scorso accadeva con la minaccia del ‘socialismo reale’ dell’Unione Sovietica. E nel contempo essi si presentano come i veri “difensori della democrazia”, come il “modello di civiltà”. Sicché il Medio Oriente in fiamme, diventa la preziosa occasione per riaffermarsi agli occhi del mondo nel ruolo di superpotenza. Così l'Imperial America può regnare sovrana, senza il timore di essere sopraffatta, poiché, come ricorda il film con Alberto Sordi, “Finché c'è guerra c'é speranza”. La veste di “difensori della democrazia”che gli Stati Uniti si assumono, è una configurazione teorica che mette insieme il fondamentalismo cristiano di destra, il sionismo americano militante e un militarismo senza limiti, per certi versi seducente nella sua perversione. Avvolta nel mito della bandiera, della famiglia e della Chiesa, la politica interna americana si proietta verso l’esterno assumendo una forma aggressiva, unilaterale, arrogante, ma seducente agli occhi di chi la sostiene.

La veste di “difensori della democrazia”che gli Stati Uniti si assumono, è una configurazione teorica che mette insieme il fondamentalismo cristiano di destra, il sionismo americano militante e un militarismo senza limiti, per certi versi seducente nella sua perversione. Avvolta nel mito della bandiera, della famiglia e della Chiesa, la politica interna americana si proietta verso l’esterno assumendo una forma aggressiva, unilaterale, arrogante, ma seducente agli occhi di chi la sostiene.

Infatti, in un’intervista rilasciata a Jeffrey Goldberg, giornalista dell’Atlantic, l'ex segretario di Stato Usa Hillary Rodham Clinton ha criticato duramente il presidente Barack Obama (ai minimi di popolarità negli Stati Uniti). Secondo Hillary Clinton, se lo Stato Islamico è riuscito a conquistare tanto terreno in Iraq è grazie a un vuoto di potere creatosi sul campo. Vuoto di cui gli Usa sarebbero diretti responsabili, a partire dalla decisione di non intervenire nella guerra civile siriana.

Insomma, ella ha lasciato capire senza mezzi termini, che considera l’ approccio del presidente Obama alla politica estera troppo cauto poiché è convinta che, “Obama deve prendere esempio da Netanyahu, perché se avessimo agito con la stessa decisione in Siria i combattenti della Jihad non ci sarebbero sfuggiti di mano, come poi è accaduto.”, ha concluso l’ex segretario di Stato.

Stando così le cose non c’è speranza di modificare - Obama vi ha tentato soltanto a parole - una politica estera indissolubilmente nazionalista stravolta da una de-secolarizzazione crescente. Infatti, il ‘the Creed’ è diventato quasi una sorta di ossessione. Non c'è discorso, commento, nel quale non venga menzionato. Questo spiega la facilità con cui si continuano a tollerare metodi come la tortura e si investe di poteri illimitati il Presidente, consentendogli di tenere in carcere indefinitamente persone che non solo non sono state giudicate, ma sovente nemmeno accusate.

Secondo Amnesty International, dopo l’11 settembre oltre 1200 persone di origine mediorientale (o appartenente a comunità musulmane) erano state arrestate. Più di un anno dopo, 327 erano ancora segretamente detenute, dopodiché il Dipartimento di giustizia ha smesso di fornire le cifre. Sicché la questione della sicurezza nazionale ha portato ad abusi (Guantanamo) che hanno scavalcato il drammaticamente famoso reticolato delle basi militari, diventando una pratica corrente, destinata a durare chissà per quanto tempo ancora.

Intanto, le ultime notizie del New York Times narrano di un governo americano che discute sulla possibilità di allargare alla Siria il suo impegno contro lo Stato Islamico (IS), la milizia di estremisti sunniti che - come detto - ha conquistato gran parte del nord dell’Iraq e della Siria orientale. A confermare la volontà degli Stati Uniti di aumentare l’impegno contro l’IS, Martin Dempsey, capo dello stato maggiore congiunto (cioè l’ufficiale di rango più elevato delle forze armate), ha dichiarato l’altro ieri, che non è possibile sconfiggere l’IS senza colpire in Siria.

Poche ore dopo, il segretario alla Difesa Hagel ha ammesso che al momento “tutte le possibilità sono prese in considerazione”. Anche i membri del partito repubblicano - e non potrebbe essere diversamente - sono favorevoli a un intervento maggiore. A togliere le ultime perplessità ci ha pensato il senatore John McCain, ricordando al Congresso che lo Stato islamico «è un cancro che si è diffuso nella regione e che può arrivare fino in Europa e negli Stati Uniti». Riemerge così lo scenario del Golfo di dieci anni fa. E dunque, la guerra in Medio Oriente, la Jihad, offrono di nuovo il pretesto per riproporre il tema della superiorità della civiltà occidentale rispetto a quella islamica, o della religione ebraico-cristiana rispetto a quella musulmana.

Riemerge così lo scenario del Golfo di dieci anni fa. E dunque, la guerra in Medio Oriente, la Jihad, offrono di nuovo il pretesto per riproporre il tema della superiorità della civiltà occidentale rispetto a quella islamica, o della religione ebraico-cristiana rispetto a quella musulmana.

Con l’intento di riaffermare le vecchie immagini, gli antichi capi d’accusa secondo i quali l’Islam è una religione violenta e che si è diffusa con l’uso delle armi; una religione dissoluta dal punto di vista morale, piena di false affermazioni e di consapevoli capovolgimenti della Verità.

Pertanto, Maometto, con tutte le sue debolezze morali, non poteva che essere il fondatore di una falsa religione e, come tale, uno strumento o un inviato del demonio. Dichiarazioni come quella del senatore John McCain, ci riportano di colpo all’epoca delle crociate, durante le quale la ricerca di un nemico detestabile per una guerra giusta e santa - la liberazione dei cristiani d’Oriente - necessaria alla creazione del mito aggregante dell’Europa attorno al papato, non indicò più i musulmani come la gens perfida Saracenorum del monaco Flodoardo del X secolo, ma a individuare nei musulmani il nemico da abbattere.

Si negava in tal modo alla cultura musulmana ogni significato spirituale o religioso attraverso gli scritti di Pietro il Venerabile, San Tommaso d’Aquino, Ricoldo di Montecroce. L’Islam diventava impostura, perversione deliberata della Verità, la religione della violenza e della spada, con Maometto che rappresenta l’anticristo, e via di questo passo. Così gli stereotipi negativi sul mondo musulmano hanno percorso l’Europa, varcato gli oceani sopravvivendo nella coscienza occidentale. Anzi sono riesplosi dopo che si è visto il video con l'esecuzione del giornalista americano James Foley.

Questo accade anche perché le insoddisfazioni sociali, la partecipazione comunitaria che nel secolo scorso erano espresse dalle ideologie marxista o nazionaliste, si sono incanalate sui percorsi religiosi assumendone i rituali e i linguaggi. Se l'America si avvita intorno alla city on the hill, al ‘the Creed’, l'Europa cristiana tende l'orecchio a papa Francesco e ne assorbe i consigli.

Dall'altra parte del Mediterraneo, il bisogno di sicurezze, di valori autentici in un’epoca così confusa e incerta ha ritrovato, dopo il fallimento delle tante primavere arabe, nell'Islam l'unico punto di riferimento. Il Califfato ne è la conferma?

Si tenga a mente che l’Occidente ha dedicato fondi ed energie per studiare gli usi e i costumi dei musulmani, ma nessuno ha mai veramente concesso agli altri di studiare gli usi e i costumi dell’Occidente. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla possibilità per i musulmani agiati di andare a studiare a Oxford, a Parigi, ad Harvard. Perché una volta tornati a casa, sono proprio costoro che si arruolano per primi nei movimenti fondamentalisti? Perché hanno scoperto che in Occidente qualcosa non funziona? O le ragioni sono altre? Gli Stati Uniti la risposta l'hanno data, l'Europa in silenzio si associa.